die beste Entscheidung zu treffen.

Interviews

-

Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl

im InterviewTourette-Syndrom: Tics verändern sich im Laufe der ErkrankungTics sind sehr individuell und verändern sich im Laufe des Lebens. Einige Tics sind häufiger als andere. Die ersten Tics treten schon bei …

-

Prof. Dr. Bernd Böttiger

im InterviewPlötzlicher Herztod ist dritthäufigste TodesursacheMehr als 70.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an Herzversagen. Die Überlebensrate bei einem plötzlichen Herztod liegt bei nur …

-

Prof. Dr. Georgi Wassilew

im InterviewHüftdysplasie kann vorzeitig zu Arthrose führenBleibt eine Hüftdysplasie unbehandelt, kann sie langfristig zu einer Abnutzung des Hüftgelenks und somit zu vorzeitiger Arthrose führen. …

-

Prof. Dr. Stephan Martin

im InterviewTyp-2-Diabetes: Übergewicht ist größter RisikofaktorMenschen mit starkem Übergewicht neigen dazu, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln und sollten regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel …

-

Prof. Dr. David Blum

im InterviewKachexie: Muskelverlust bei schwerer KrankheitEine Kachexie geht meist mit einer schweren Grunderkrankung einher. Es kommt zu Appetitlosigkeit und starkem Muskelverlust. …

-

Prof. Dr. Anke Rohde

im InterviewPMDS - die schwerste Form des prämenstruellen SyndromsDie prämenstruelle dysphorische Störung ist die schwerste Form des prämenstruellen Syndroms. Warum Antidepressiva helfen könnten. …

Sind Sie mit Ihrem Arzt zufrieden?

Dann empfehlen Sie Ihn weiter.

mit Patienten und Experten

Fragen und Antworten aus dem Forum

fragt Dr. Alamouti vor ~ 12 h zum Thema Haut - Dermatologie 25

Wenn ihr Körper gegen eine Entzündung kämpft,

können diese LK anschwellen.

Bitte nicht ... mehr

fragt manilani2006 vor ~ 14 h zum Thema Urologie 5

ich habe seit Wochen auf meiner Vorhaut ein pickelartiges brauner Punkt, was keinerlei Beschwerden macht. Es juckt nicht, es brennt ... mehr

sagt IcySpicy99 vor 1 Tag zum Thema Allgemeinchirurgie 273534

Ich bekam im November 2021 eine Analfissur. Diese ... mehr

fragt MAST8405 vor 3 Tage zum Thema MKG (Mund-Kiefer-Gesicht) 13

fragt Harry1955 vor 3 Tage zum Thema Orthopädie 18

fragt Tamara91 vor 4 Tage zum Thema HNO (Hals-Nasen-Ohren) 16

sagt Derya1319 vor 4 Tage zum Thema Herz - Kardiologie 89421

Ratgeber Operation

-

Ratgeber Operation

Ratgeber OperationSie müssen operiert werden? Lesen Sie unseren Ratgeber und erfahren Sie, was Sie vor und nach einer Operation beachten sollten. …

-

Packliste Krankenhaus

Packliste KrankenhausEs gibt eine Reihe Dinge, an die man bei einem geplanten Krankenhausaufenthalt denken muss. Mit einer Packliste für das Krankenhaus ist es …

-

Ablauf einer Operation

Ablauf einer OperationDer Ablauf einer Operation gestaltet sich sehr verschieden, je nachdem, welcher Eingriff vorgenommen wird. In einigen Grundzügen sind sich …

Orthopädische Erkrankungen

-

Fersensporn

FersenspornDer Fersensporn ist eine Erkrankung mit dornartigen knöchernen Ausziehungen am Fersenbein. Es handelt sich um eine schmerzhafte Erkrankung, …

-

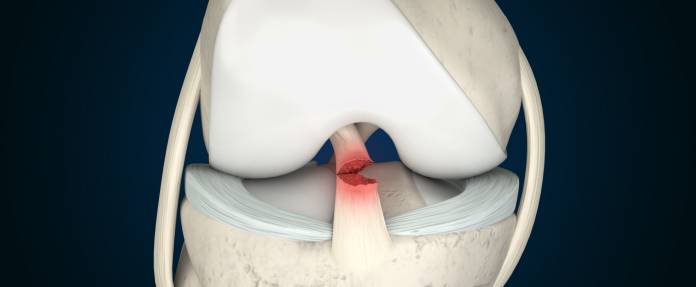

Kreuzbandriss

KreuzbandrissBei starker mechanischer Belastung kann das vordere Kreuzband oder das hintere Kreuzband innerhalb des Knies reißen (Kreuzbandruptur). Es …

-

Zehenbruch

ZehenbruchWas ist ein Zehenbruch? Der Zehenbruch (Zehenfraktur) gehört zu den häufigeren Knochenbrüchen. Gebrochene Zehen können die Folge einer …

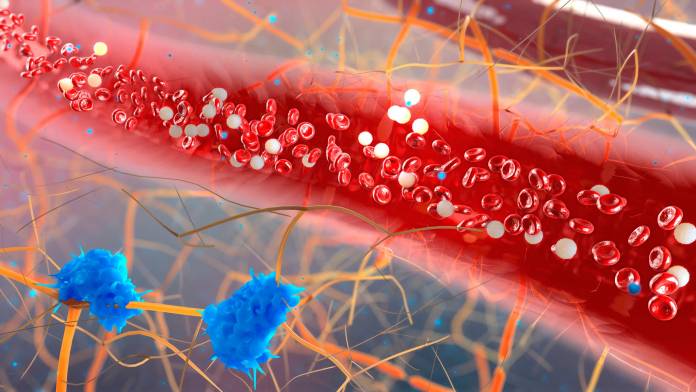

Blutwerte leicht und verständlich erklärt

-

Was ist ein Blutbild?

Was ist ein Blutbild?Wer sich ein Bild über das Blut machen will, der braucht ein Blutbild. Diese Aussage ist zwar nicht falsch, aber auch nicht …

-

Kleines Blutbild - einfach erklärt

Kleines Blutbild - einfach erklärtZu den häufigsten Untersuchungen in der Medizin gehört das kleine Blutbild. Das kleine Blutbild liefert dem Arzt einen Überblick über …

-

Großes Blutbild

Großes BlutbildDas große Blutbild ist wie auch das kleine Blutbild eine Standarduntersuchung in der Medizin. Viele Patienten denken, dass beim großen …

Schwangerschaft

-

Kalender über die Schwangerschaft

Kalender über die SchwangerschaftEine Schwangerschaft ist aufregend, aber auch aufwühlend zugleich. Natürlich überwiegt zunächst die Freude, wenn die ersten Anzeichen …

-

Beschwerden in der Schwangerschaft

Beschwerden in der SchwangerschaftÜbelkeit und Erbrechen kennt beinahe jede Schwangere. Doch gehören diese zu den harmloseren Beschwerden während der Schwangerschaft. …

-

Untersuchungen in der Schwangerschaft

Untersuchungen in der SchwangerschaftWährend der Schwangerschaft werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Neben Ultraschall können auch andere Methoden sinnvoll …

Gut zu wissen

Aktuelle Gesundheitsnews

Viele der bisher eingesetzten Antibiotika verlieren ihre Wirkung. Bakterien werden gegen sie resistent. Das bedeutet, dass diese Antibiotika …

GLP-1-Agonisten wie Semaglutid und Tirzepatid sind Medikamente zur Behandlung von Übergewicht. Sie haben sich als wirksam für eine starke …

Die von der STIKO empfohlene neue Impfung Qdenga® könnte ein Fortschritt in der Bekämpfung der Erkrankung sein. Diese Empfehlung ist von …

23.08.23 - Die Affenpocken, inzwischen in Mpox umbenannt, breiten sich in Europa wieder aus. Nach einem Anstieg der Infektionen im Frühjahr 2022 …

18.08.23 - Das humane Papillomavirus (HPV) ist ein weit verbreitetes Virus. Es wird durch Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen. Eine neue Metastudie hat …

Häufige Operationen, Untersuchungen, Krankheiten

Chirurgie, Fachgebiete, Spezielle Themen

Letzte Aktualisierung am 03.12.2009.