Farbsehschwäche, Farbfehlsichtigkeit

Eine Farbfehlsichtigkeit ist eine zumeist angeborene Störung, bei der das Farbensehen beeinträchtigt ist. Am weitaus häufigsten findet sich eine Rot-Grün-Schwäche, also eine Störung mit verschlechterter Unterscheidbarkeit zwischen Rot, Gelb und Grün. Es gibt aber auch noch andere Farbfehlsichtigkeiten wie z. B. die ausgesprochen seltene komplette Farbenblindheit. Der Begriff Farbenblindheit ist nicht zu verwechseln mit der viel häufigeren Farbsehschwäche, trotzdem wird z. B. zu einer Rot-Grün-Schwäche umgangssprachlich oft Farbenblindheit gesagt.

Ursachen

Störungen des Farbensehens sind zum größten Teil vererbt. Bei manchen Menschen ergibt sich eine Farbsehstörung jedoch durch eine Erkrankung im Laufe des Lebens.

Von den erblichen Formen der Farbstörungen tritt die Rot-Grün-Schwäche am häufigsten auf. Sie wird über das X-Chromosom (ein Geschlechtschromosom) weitergegeben. Da Männer in ihrem Erbgut ein X- und ein Y-Chromosom haben, Frauen jedoch zwei unterschiedliche X-Chromosomen, kommt die Farbsehschwäche bei Frauen meist nicht zum Ausdruck. Bei ihnen wird das X-Chromosom, das die Erbinformation für die Rot-Grün-Schwäche enthält, durch das andere, normale X-Chromosom kompensiert. Lediglich wenn beide X-Chromosomen im Sinne der Rot-Grün-Schwäche verändert sind, besteht die Störung auch bei der Frau. Männer mit dem veränderten X-Chromosom haben immer auch die Störung, weil sie kein weiteres, gesundes X-Chromosom haben. Das erklärt, warum die Rot-Grün-Schwäche bei rund acht Prozent der Männer auftritt, aber nur bei etwa 0,4 Prozent der Frauen.

Rotblindheit und Grünblindheit werden ebenfalls durch Veränderung des X-Chromosoms vermittelt. Die Blauschwäche oder Blaublindheit ist eine sehr seltene Farbfehlsichtigkeit, bei der nicht ein Geschlechtschromosom, sondern ein anderes Chromosom verändert ist. Weitere erbliche Farbsinnstörungen werden über verschiedene Gene vermittelt.

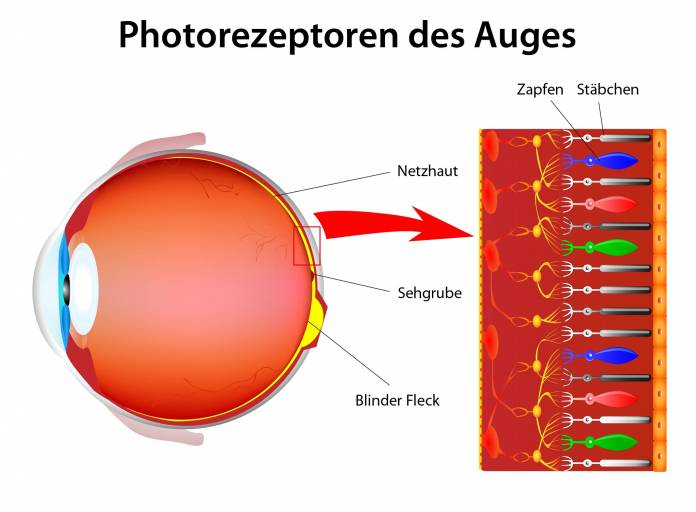

Bei allen erblichen Farbsehstörungen sind die Zapfen beeinträchtigt, also bestimmte Sinneszellen im Auge. Die Licht aufnehmenden Sinneszellen (Photorezeptoren) sind die Stäbchen (Hell-Dunkel-Unterscheidung) und die Zapfen (Farbwahrnehmung). Von den Zapfen gibt es drei Typen, die jeweils auf einen bestimmten Farbton besonders gut reagieren. Bei einer Farbschwäche funktioniert einer der Zapfentypen schlechter als bei anderen Menschen. Ist beispielsweise derjenige Zapfentyp für das Grünsehen beeinträchtigt, dann besteht eine Grünschwäche. Eine Farbenblindheit für bestimmte Farben besteht, wenn die jeweiligen Zapfen nicht vorhanden sind oder sie gar nicht funktionieren. Bei der totalen Farbenblindheit sieht der Betroffene nur über die Stäbchen.

Eine erworbene Störung der Farbwahrnehmung besteht bei einigen Erkrankungen des Sehnervs, beispielsweise einer Optikus-Atrophie (Gewebeuntergang des Sehnervs) oder Druckschäden des Nervs (etwa wegen Tumoren). Ebenfalls können Erkrankungen des mittleren Bereiches der Netzhaut, der Makula, zu einer beeinträchtigten Farbwahrnehmung führen. Zudem können Medikamente als Nebenwirkung eine Veränderung des Farbensehens nach sich ziehen.

Symptome der Farbsehschwächen wie der Rot-Grün-Schwäche

Da mehrere Arten von Farbfehlsichtigkeiten vorkommen, haben Patienten unterschiedliche Symptome. Es kann eine Farbsehschwäche bestehen, bei der das Sehen eines Farbbereiches abgeschwächt ist, oder eine Farbenblindheit, bei der bestimmte Farben gar nicht gesehen werden können.

Die häufigste Störung des Farbensehens ist die Rot-Grün-Schwäche. Betroffene können Rot und Grün schlechter voneinander unterscheiden als andere Personen. Die Rot-Grün-Schwäche lässt sich in eine Grünschwäche (Deuteranomalie) und eine Rotschwäche (Protanomalie) aufteilen, von der die Grünschwäche ein wenig häufiger auftritt. Beide Störungen werden oft zusammengefasst, da sie sehr ähnliche Auswirkungen haben.

Bei einer Rot-Grün-Blindheit kann entweder Rot nicht mehr erkannt werden (Protanopie) oder Grün nicht erkannt werden (Deuteranopie). Die beiden Farben können nicht mehr voneinander unterschieden werden (im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche, bei der dies nur erschwert ist).

Weitere Störungen betreffen das Blausehen. Sie sind allerdings sehr selten. So kann eine Blauschwäche (Tritanomalie) oder eine Blaublindheit (Tritanopie) bestehen. Äußerst selten ist eine totale Farbenblindheit. Betroffene sehen nur Schwarz-Weiß-Grau-Schattierungen und haben zudem eine geringe Sehschärfe und starke Blendungsempfindlichkeit.

Üblicherweise werden die angeborenen Farbfehlsichtigkeiten (z. B. Rot-Grün-Blindheit) erst spät bemerkt, da es für Betroffene normal wirkt. Sie werden dann auffällig, wenn es um die Unterscheidung von bestimmten Farben geht oder wenn Farben ungewöhnlich oder falsch benannt werden. Zu den Auswirkungen gehört eine Beeinträchtigung im Straßenverkehr, da dort Ampeln erkannt werden müssen. Menschen mit Farbschwäche oder Farbenblindheit dürfen bestimmte Fahrzeuge nicht führen wie beispielsweise Busse und Taxis, Bahnen sowie Schiffe, Flugzeuge oder Hubschrauber. Des Weiteren stehen ihnen einige Berufsfelder nicht offen, bei denen es auch um die Erkennung von Farben geht wie z. B. Chemielaborant, Maler oder Elektriker. Auch im Polizeidienst kann mit einer Farbsehschwäche gewöhnlicherweise nicht gearbeitet werden. Im Alltag kommen viele Menschen mit Farbsehschwächen gut zurecht und merken nur selten etwas von ihrer Beeinträchtigung.

Bei einer Rot-Grün-Störung gibt es außerdem einen kleinen Vorteil, nämlich dass im Farbbereich von Braun und Khaki mehr Farbtöne differenziert werden können als von anderen Personen.

Farbsehschwächen, die erst durch Erkrankungen im Laufe des Lebens entstehen, haben meist besondere Auswirkungen. Beispielsweise kommt es bei einer Schädigung des Sehnervs dazu, dass Blau und Gelb nicht mehr so gut wahrgenommen werden können.

Diagnose der Farbsehschwächen (z.B. Rot-Grün-Schwäche)

Neben einem Gespräch mit dem Patienten (oder den Eltern) über die Symptome und andere gesundheitliche Aspekte erfolgt ein Sehtest. Die Sehschärfe wird ermittelt. Am wichtigsten sind aber die Farbsehtests. Mit diesen ist eine Erkennung und Unterscheidung der Farbstörungen möglich.

Ein üblicher und bekannter Test sind die Farbtafeln (Pseudoisochromatische Tafeln), die auch mit dem Namen Ishihara-Test bezeichnet werden. Der Patient bekommt die Farbtafeln vorgelegt und muss darauf Zahlen erkennen. Die Tafeln haben viele kleine farbliche Punkte, bei denen sich Zahlen farblich absetzen, allerdings nicht von der Helligkeit her. Daher wird ein Farbfehlsichtiger Schwierigkeiten haben, die Zahlen zu erkennen, oder sie gar nicht sehen. Bei normaler Farbtüchtigkeit bestehen keine Probleme, die Zahlen zu benennen.

Ein anderer Test, mit dem sich eine Rot-Grün-Sehstörung bestimmen lässt, ist das Anomaloskop (nach Nagel). Der Patient versucht, das Gelb der einen Hälfte des Tests dem Gelbton der anderen Hälfte möglichst gut anzupassen. Bei Rot-Grün-Schwäche können Schwierigkeiten dabei bestehen.

Weitere Untersuchungen zur Farbfehlsichtigkeit sind der Farnsworth-Test und der Panel-D15-Test. Bei beiden sollen Farbplatten in eine richtige Reihenfolge gebracht werden.

Tests zum Farbensehen müssen unter guten Lichteinflüssen durchgeführt werden, da sie sonst erschwert sind und verfälscht werden können.

Behandlung

Ist die Farbsehschwäche oder Farbenblindheit angeboren, dann ist eine ursächliche Behandlung nicht möglich. Hilfsmittel wie farbige Brillengläser oder Kontaktlinsen können in einigen Fällen die Unterscheidung der Farbtöne etwas bessern.

Eine erworbene Farbstörung wird je nach der Ursache behandelt. Sind Medikamente verantwortlich, werden sie durch den Arzt ersetzt oder abgesetzt.

Prognose

Angeborene Störungen der Farbsehtüchtigkeit bleiben über das Leben bestehen, sie verschlechtern sich auch nicht. Einfache Störungen beeinträchtigen die Betroffenen kaum, es gibt aber auch Störungen mit stärkeren Auswirkungen. Bei erworbenen Farbsehstörungen hängt die Prognose von der zugrunde liegenden Erkrankung ab.

aktualisiert am 16.12.2020