Schlafapnoe, Schlafapnoe-Syndrom (SAS)

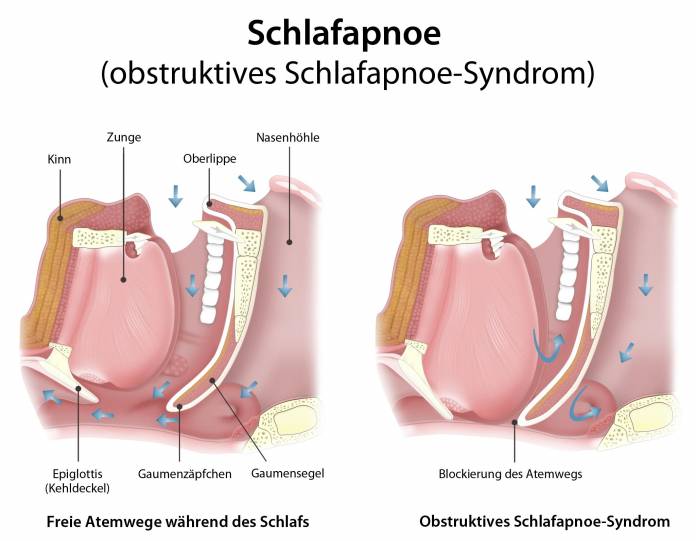

Schlafapnoe ist eine Erkrankung, die durch vorübergehende, wiederholte Atemstillstände im Schlaf gekennzeichnet ist. Betroffene merken das nicht. Die Bezeichnung Apnoe stammt aus dem Griechischen und bedeutet „ohne Luft" (a-pnoe). Die Ursache dieser Atemstockungen ist die immer wieder eintretende Verlegung des Rachens durch Weichgewebe.

Die Folge ist eine erhebliche Störung des normalen Schlafes. Kurze Atemstillstände kommen bei jedem Menschen vor, doch wenn sie häufiger als zehnmal pro Stunde geschehen oder jeweils mehr als zehn Sekunden dauern, dann besteht wahrscheinlich ein Schlafapnoe-Syndrom (SAS, auch OSAS für obstruktives Schlafapnoe-Syndrom). Der ständig unterbrochene Schlaf in der Nacht führt zur Müdigkeit am Tage und auch zu ernsten Gesundheitsproblemen wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine erhebliche Schlafapnoe sollte behandelt werden, wozu einfache Maßnahmen wie eine Gewichtsabnahme gehören, aber oft eine nächtliche Beatmung mit Überdruck (CPAP, BIPAP) erforderlich ist.

An einem Schlafapnoe-Syndrom leiden mehr Männer als Frauen. Etwa 80 Prozent der Betroffenen sind übergewichtig. Das typische Alter von Erkrankten liegt zwischen 40 und 70 Jahren. Ein Schlafapnoe-Syndrom besteht in Deutschland bei ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung. Doch die Schlafapnoe gilt als eine Volkskrankheit, die eine hohe Dunkelziffer aufweist: Schätzungen gehen teils von mehr als sechs Millionen Betroffenen aus.

Ursachen der Schlafapnoe

Die Schlafapnoe (obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, OSAS) entsteht durch eine vorübergehende Blockierung des Atemwegs im Rachenraum, weil es während des Schlafs zur Muskelerschlaffung kommt. Die Muskeln im Bereich von Rachen und Nase erschlaffen bei allen Menschen, wenn sie schlafen. Doch nur beim Schlafapnoe-Syndrom führt dies zu einer erheblichen Atembehinderung. Die Zunge legt sich nach hinten in den Rachen hinein, vor allem, wenn der Betroffene auf dem Rücken schläft. Der Luftweg im Rachen verengt sich. Wird der Atemanreiz zu groß, dann wird der Betroffene - meist unbewusst - kurz wach und es kommt jeweils wieder zu einem ausgedehnten Atemzug mit aktiver Öffnung des Atemwegs.

Die Verlegung des Atemwegs führt zu einem Sauerstoffmangel und damit zu einem Weckreiz im Gehirn. Der Betroffene wird kurz wach und atmet aktiv. Eine Schlafapnoe kann als eine extreme Form von Schnarchen angesehen werden. Vielschnarcher haben deshalb ein erhöhtes Risiko für das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS).

Ein Risikofaktor für Schlafapnoe ist Übergewicht. Durch starkes Übergewicht kann die Atmung sowie auch die Herztätigkeit beeinträchtigt sein. Doch umgekehrt ist noch nicht genau bekannt, ob auch das Schlafapnoe-Syndrom seinerseits ein Übergewicht begünstigt. Möglicherweise sind Vorgänge im Gehirn verändert, so dass die Neigung zum Essen erhöht ist.

Die häufigsten Risikofaktoren der Schlafapnoe sind:

- Übergewicht: Übergewicht ist eine der häufigsten Ursachen der obstruktiven Schlafapnoe. Das zusätzliche Gewicht kann dazu führen, dass sich Fettgewebe im Halsbereich ansammelt, das die Atemwege blockiert.

- Anatomische Veranlagung: Ein kurzer Hals, ein zurückliegender Kiefer und andere anatomische Faktoren können das Risiko erhöhen, an obstruktiver Schlafapnoe zu erkranken.

- Rachen: Die Struktur des Gaumens, des Zungengrundes und die Länge des Zäpfchens können zu einer Blockierung der Atemwege während des Schlafs beitragen.

In seltenen Fällen kann die Ursache eine zentrale Schlafapnoe sein. Dabei führt eine Schädigung von bestimmten Anteilen des zentralen Nervensystems dazu, dass der Betroffene von sich heraus keinen Atemantrieb hat. Das Atemzentrum im Gehirn sendet überhaupt keinen Atemimpuls an die Atemmuskulatur. Zum großen Teil werden solche Störungen vererbt.

Die Ursachen einer zentralen Schlafapnoe sind:

- Herzinsuffizienz: Schwere Herzinsuffizienz kann zu einer Beeinträchtigung der Atmung im Schlaf und zur Entwicklung einer zentralen Schlafapnoe führen.

- Neurologische Störungen: Störungen im Gehirn, z. B. kleine Schlaganfälle oder Entzündungen des Hirnstamms, können das Atemzentrum im Gehirn beeinträchtigen und zur Entwicklung einer zentralen Schlafapnoe führen.

Symptome

Bei einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) kommt es vermehrt zum Atemstillstand (Apnoe) während des Schlafes, sobald die Weichteile im Rachen schlaff werden und der Atemweg verlegt wird. Die vorübergehenden Atemaussetzer kommen teils weit über hundert Mal während der Nacht auftreten. Die Atemstockung besteht mehrere Sekunden bis zu Minuten, schließlich registriert das Gehirn den entstehenden Sauerstoffmangel und es kommt zum Aufwachen des Betroffenen (Arousal). Dies ist lebenswichtig und verhindert ein Ersticken. Der Atemweg wird aktiv geöffnet und erst einmal ein tiefer Atemzug getätigt. Während des Atemzugs schnarcht der Betroffene meist laut.

Die Regel besagt, dass ein Schlafapnoe-Syndrom besteht, wenn die Atempausen mehr als zehnmal pro Stunde vorkommen und mehr als zehn Sekunden dauern. An die allermeisten kurzen Aufwach-Episoden wegen der fehlenden Atmung besteht später keine Erinnerung, weil der Betroffene nur eingeschränkt wach ist und es direkt danach wieder zum Einschlafen kommt.

Der Betroffene selbst bemerkt oft nicht, dass er an einer solchen Störung leidet - dafür häufig der Lebenspartner, dem Schnarchen und Atemschwierigkeiten auffällig werden.

Weitere hinweisende Symptome der Schlafapnoe sind ein unruhiges Schlafverhalten, zerwühltes Bettlaken und Kissen, starkes Schwitzen im Bett sowie verstärktes Bedürfnis zum Wasserlassen.

Der ständig unterbrochene Schlaf hat Konsequenzen für das Leben am Tage, denn Betroffene sind meist immer wieder sehr müde. Sie können sich nicht richtig konzentrieren und sind weniger leistungsfähig als andere Personen. Die Tagesmüdigkeit führt gelegentlich zu raschem Einschlafen am Tage, das als so genannter Sekundenschlaf z.B. im Straßenverkehr oder im Beruf gefährlich werden und Unfälle provozieren kann. Doch auch in Schreibtischberufen und ähnlichen Tätigkeiten kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen durch die Müdigkeit und Einschlafneigung kommen.

Darüber hinaus ist ein Schlafapnoe-Syndrom langfristig gefährlich für die Gesundheit. Der Blutkreislauf wird letztendlich stark belastet, denn die ständig wiederkehrende Weckreaktion führt zum Anstieg von Pulsfrequenz und Blutdruck. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und in manchen Fällen auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle können die Folge sein.

Zu erwähnen sind auch die psychischen Folgen. So kann es unter anderem zu Störungen in der Beziehung zum Partner kommen, wenn dieser sich durch das Schnarchen sehr gestört fühlt. Auch Depressionen können aufgrund der Schlafapnoe entstehen. Außerdem sind sogar Potenzstörungen möglich.

Alkohol kann Menschen mit einem Schlafapnoe-Syndrom gefährlich werden, weil er das Atemzentrum dämpft und die Muskeln (auch im Rachen) schneller erschlaffen lässt. Somit können die Atempausen besonders lange dauern.

Diagnose

Deutliche Hinweise auf ein Schlafapnoe-Syndrom ergibt bereits das Untersuchungsgespräch (Anamnese) zwischen Arzt und Patient. Anzeichen sind unter anderem mehrfache Atemstockungen in der Nacht, Schnarchen und Müdigkeit am Tage. Im Anschluss an das Gespräch wird der Patient körperlich untersucht. Die Funktionen des Herz-Kreislauf-Systems werden gemessen und beurteilt und es erfolgt eine Blutuntersuchung.

Screening-Test

Beim Screening-Test bekommt der Patient ein kleines Gerät mit nach Hause, das er eine Nacht lang trägt. Das Gerät misst den Atemfluss. Dazu wird ein kleiner Sensor an Mund und Nase angebracht. Zur Messung der Sauerstoffsättigung wird ein Clip am Finger angebracht. Anhand dieser Parameter kann der Arzt bereits die Verdachtsdiagnose Schlafapnoe stellen.

Schlaflabor

Die eindeutige Bestätigung des Krankheitsbildes Schlafapnoe-Syndrom gelingt im Schlaflabor. Im Schlaflabor wird der Schlaf des Betroffenen kontrolliert, während er schläft. Neben der Beobachtung werden im Schlaf Parameter aufgezeichnet wie die Atemkurve, Atemgeräusche, Sauerstoffsättigung im Blut, EKG (Elektrokardiographie) und EEG (Messung der Hirnströme). Die Daten werden vor allem hinsichtlich der Atemaussetzer beurteilt, hier kann ein Schlaf-Apnoe-Index (AI) erstellt werden. Dieser bezieht sich auf die Atemstillstände pro Stunde.

Differenzialdiagnose

Ein Schlafapnoe-Syndrom muss von weiteren möglichen Störungen abgegrenzt werden, vor allem gegenüber anderen Ursachen von Müdigkeit am Tage. Dazu gehören Schlafstörungen unterschiedlicher Art wie z. B. aufgrund von Schichtarbeit und unregelmäßigem Schlafverhalten. Eine weitere Differenzialdiagnose ist die Narkolepsie (Einschlafanfälle am Tage mit sehr unregelmäßigem Schlaf in der Nacht). Auch ein Myoklonus (Zucken von Gliedmaßen in der Nacht) muss abgegrenzt werden.

Behandlung

Im günstigsten Fall ist die Schlafapnoe lageabhängig. Das bedeutet, dass die Zunge in Rückenlage leichter in den Rachen fällt als in Seitenlage. In solchen Fällen besteht die Behandlung darin, das Schlafen in Rückenlage durch mechanische Tricks zu verhindern. Um zu verhindern, dass man sich nachts unbewusst auf den Rücken dreht, muss man etwas am Rücken befestigen. Das kann zum Beispiel ein Tennisball sein, den man sich in den Schlafanzug klebt, oder es gibt auch T-Shirts oder Westen, bei denen auf der Rückseite ein fester Wulst eingenäht ist, der das verhindert.

Ist das nicht der Fall, dann hängt die Behandlung von der Schwere der Ekrankung ab. Man unterscheidet drei Formen:

- Leichte Schlafapnoe (bis zu 15 Atemausssetzer pro Stunde)

- Mittelgradige Schlafapnoe (bis zu 30 Atemaussetzer pro Stunde)

- Schwere Schlafapnoe (über 30 Atemaussetzer pro Stunde)

Allgemeine Maßnahmen werden bei allen Schweregraden empfohlen:

Ein Übergewicht, das bei den meisten Betroffenen besteht, sollte reduziert werden. Der Patient sollte sich ausgewogen und kalorienbewusst ernähren und für ausreichende körperliche Bewegung sorgen.

Weiterhin ist ein Verzicht auf Rauchen und Alkoholkonsum sinnvoll, ebenso sollten nach Möglichkeit keine Schlafmittel genommen werden. Eine weitere Maßnahme ist es, dafür zu sorgen, auf der Seite anstatt auf dem Rücken zu schlafen. Das kann beispielsweise mit dem Trick gelingen, einen Tennisball an den Rückenteil des Schlafanzugs zu nähen. Gelegentlich kann eine Bissschiene helfen, die Atemstillstände zu verhindern.

Leichte Schlafapnoe

Bei leichten Formen kann es sinnvoll sein, sich von einem HNO-Arzt untersuchen und beraten zu lassen. Manchmal genügt ein kleiner korrigierender Eingriff, z.B. mittels Thermokoagulation, um den weichen Gaumen etwas zu verkleinern und zu vernarben, so dass im Rachen genügend Platz bleibt und die Atemaussetzer nicht mehr auftreten.

Eine weitere Möglichkeit ist die Anpassung einer so genannten Unterkiefer-Vorverlagerungsschiene. Dabei wird ein Abdruck von Ober- und Unterkiefer genommen und diese beiden Kunststoffschienen werden über ein Scharnier miteinander verbunden. Ziel ist die Vorverlagerung des Unterkiefers um einen Zentimeter über dieses Scharnier. Dadurch wird im hinteren Rachenraum mehr Platz geschaffen, so dass im günstigsten Fall keine Verlegung der Atemwege durch die Zunge mehr auftritt.

Schwere Schlafapnoe

Sind diese Methoden erfolglos, dann wird in der Regel eine Behandlung mit einer Atemmaske in der Nacht notwendig. Ein Atemtherapiegerät führt über diese Maske (Nasenmaske) dem Patienten Luft unter mäßigem Überdruck zu. Der Überdruck sorgt dafür, dass die Atemwege nicht in sich zusammenfallen. Meist wird eine solche Behandlung mit dem Prinzip CPAP (englisch: continuous positive airway pressure) durchgeführt, bei der ein kontinuierlicher Überdruck in den Atemwegen erreicht wird. In manchen Fällen ist statt CPAP eine BIPAP-Behandlung (englisch: biphasic positive airway pressure) notwendig, bei der während der Ausatemphase der Gegendruck niedriger ist.

Ein weiteres Therapieverfahren, das zunehmend eingesetzt wird, insbesondere wenn die CPAP-Therapie nicht vertragen wird ist der Zungengrundstimulator. Ein Zungengrundstimulator kann implantiert werden, um die Zunge zu stimulieren und so die Atemwege offen zu halten.

Prognose

Wird ein bestehendes Schlafapnoe-Syndrom nicht behandelt, dann ist das Risiko für gravierende Herz-Kreislauf-Probleme erhöht (z. B. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall). Mit den richtigen Therapiemaßnahmen kann das Risiko deutlich gesenkt werden. Die meisten Betroffenen mit einer ausgeprägten Schlafapnoe benötigen eine nächtliche Beatmung über eine Maske mit Überdruck (CPAP oder BIPAP). Das ist ein wirkungsvolles Mittel gegen das Ineinanderfallen des Rachenraums. In vielen Fällen ist es erforderlich, von nun an in jeder Nacht die Maskenbeatmung anzulegen. Auch wenn sich eine Schlafapnoe in der Zwischenzeit bessern kann, so wird sie oft doch wieder schwerwiegend.

Häufige Fragen

Hat jeder Schnarcher eine Schlafapnoe?

Es gibt praktisch keinen Patienten mit Schlafapnoe, der nicht auch schnarcht, es sei denn, es handelt sich um eine zentrale Schlafapnoe. Dann gibt es diese auch, ohne dass man schnarcht. Aber selbstverständlich gibt es viele Menschen, die schnarchen, aber keine Schlafapnoe aufweisen. Unter bestimmten Bedingungen, z.B. unter Alkoholeinfluss, kann es passieren, dass es beim Schnarchen zu Atempausen kommt, weil die Muskulatur durch den Alkohol zusätzlich erschlafft.

Wann wird eine Untersuchung im Schlaflabor veranlasst?

Bei Verdacht auf das Vorliegen eines Schlafapnoe-Syndroms ist es wichtig, die Diagnose genau zu stellen, damit die richtige Behandlung vorgeschlagen und eingeleitet werden kann. Der erste Schritt ist neben der Erhebung der Krankengeschichte und der Beschwerden ein sogenannter Screening-Test, bei dem die Patienten ein kleines Gerät mit nach Hause bekommen, das sie eine Nacht lang tragen. Das Gerät misst den Atemfluss mit Hilfe eines kleinen Sensors, der sowohl an der Nase als auch am Mund angebracht wird. Außerdem hat man einen Clip am Finger zur Messung der Sauerstoffsättigung. Anhand dieser Parameter kann der Arzt bereits erkennen, ob ein Verdacht auf Schlafapnoe besteht. Ist diese Messung auffällig, geht es meist ins Schlaflabor, wo genau untersucht wird, wie viele Atemaussetzer der Patient pro Stunde hat und wie diese Atemaussetzer und Weckreaktionen das Schlafprofil unterbrechen. Auch die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung werden überwacht.

Wie kann sich Schlafapnoe auf den Alltag auswirken?

Ein unbehandeltes Schlafapnoe-Syndrom wirkt sich nicht nur negativ auf das subjektive Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit aus, sondern auch aus medizinischer Sicht, da es die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. So kann das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt deutlich ansteigen. Dies kann jedoch minimiert oder verhindert werden, wenn die Diagnose gestellt und eine frühzeitige Therapie eingeleitet wird.

Kann man als Folge der Schlafapnoe ersticken?

Nein, es ist nicht möglich aufgrund einer Schlafapnoe zu ersticken. Man könnte denken, dass es möglich wäre zu ersticken: Die Zunge fällt nach hinten in den Rachen, blockiert den Luftweg und es kommt keine Luft mehr durch. Doch das ist unwahrscheinlich, dank eines besonderen Schutzmechanismus in unserem Gehirn

Das Atemzentrum, eine Hirnregion, die für die Steuerung unserer Atmung zuständig ist, befindet sich im Hirnstamm. Dieses Zentrum überwacht ständig die Zusammensetzung unserer Blutgase - vor allem den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt. Das Atemzentrum löst reflexartig einen Schutzmechanismus aus, wenn der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt oder der Kohlendioxidgehalt steigt. Dieser Reflex läuft völlig automatisch ab. Er ist bei jedem Menschen vorhanden.

Warum sollte ein Schlafapnoe behandelt werden?

Das Problem sind die negativen Auswirkungen, die Schlafapnoe hat. Die Unterbrechung des Schlafes (das können 50 Weckreaktionen pro Nacht sein), führen dazu, dass der Schlaf seinen Erholungswert verliert. Man fühlt sich tagsüber nicht mehr erholt und leistungsfähig. Noch wichtiger ist der zweite negative Effekt. Wenn der Körper eine Weckreaktion benötigt um uns vor dem Ersticken zu schützen, werden Stresshormone ausgeschüttet (Adrenalin). Der Körper befindet sich nacht im Dauerstress. Das treibt auf Dauer den Blutdruck in die Höhe und damit das Risiko für alle Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Diabetes.

Quellen anzeigenQuellen ausblenden

Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. (2023). S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörung - Kapitel "Schlafbezogene Atmungsstörungen bei Erwachsenen" (Version 2.0, AWMF-Register Nr. 063/001). https://register.awmf.org/assets/guidelines/063-001l_S3_SBAS_2023-01_verlaengert_und_Hinweis_Teil-Aktualisierung.pdf (online, letzter Abruf: 04.12.23)

CPAP therapy for obstructive sleep apnoea: persisting challenges in outcome assessment, Walter T.McNicholas, Erna SifArnardottir, TimoLeppänen, SophiaSchiza, WinfriedRanderath, European Respiratory Journal Jul 2023, 62 (1) 2300182; DOI: 10.1183/13993003.00182-2023 (online, letzter Abruf: 04.12.23)

aktualisiert am 04.12.2023