Erkältung oder Grippe?

Was ist der Unterschied zwischen einer Erkältung und einer Grippe?

Erkältung und Grippe sind zwei Krankheitsbilder, die in der Alltagssprache oft synonym verwendet werden. Dabei gibt es einen großen Unterschied zwischen einer Erkältung und einer (echten) Grippe. Die Grippe verläuft wesentlich schwerer als eine Erkältung und die Grippe ist auch gefährlicher als die Erkältung. Irreführend ist dabei, dass eine Erkältung auch grippaler Infekt genannt wird.

Der grippale Infekt (Erkältung) ist eine akute Infektion der Atemwege. Sie kann vor allem die Schleimhäute von Nase und Nasennebenhöhlen, Rachen und Bronchien betreffen. In aller Regel handelt es sich um eine Infektion mit Viren. Manchmal kommt es zusätzlich zu einer Infektion mit Bakterien, es handelt sich dann um eine Sekundärinfektion. Erkältungen (grippale Infekte) sind von allen Infektionskrankheiten des Menschen die häufigsten. Erwachsene leiden durchschnittlich etwa zwei- oder dreimal jährlich an einer Erkältung. Bei Kindern, insbesondere Kleinkindern, treten die grippalen Infekte oft noch wesentlich öfter auf, teils zehnmal pro Jahr oder mehr.

Der grippale Infekt wird oftmals mit der erheblich schwerwiegenderen Grippe verwechselt, der Influenza. Die echte Grippe kann gefährlich bis lebensbedrohlich werden, vor allem für Menschen mit herabgesetztem Immunsystem wie Kinder oder ältere Personen. Die Grippe (Influenza) wird ebenfalls durch Viren ausgelöst, konkret durch Influenza-Viren verschiedener Typen. Die Grippe kommt gehäuft in der Grippesaison vor und hat eine hohe Ansteckungsrate. Daher kommt es zu solchen Zeiten immer wieder zu Grippe-Epidemien.

Welche Ursachen haben die Erkrankungen Erkältung beziehungsweise Grippe?

Sowohl die Grippe als auch der grippale Infekt (Erkältung) sind Viruserkrankungen.

Die Erkältung (grippaler Infekt) kann durch eine Vielzahl unterschiedlicher Virusarten ausgelöst werden. Über 200 verschiedene Viren können als mögliche Erreger des Atemwegsinfekts ausgemacht werden. Es handelt sich unter anderem um Rhinoviren, Coronaviren, Adenoviren, Mastadenoviren, RS-Viren (Respiratory Syncytial Virus), Enteroviren oder Paramyxoviren. Diese Viren sind alle an die Atemwegsschleimhäute angepasst und lassen sich von den Beschwerden her praktisch nicht voneinander abgrenzen. Die Viren vermehren sich sehr schnell innerhalb des Atemtrakts. Die Übertragung geschieht hauptsächlich über eine Tröpfcheninfektion: Die Viren gelangen nach dem Husten und Niesen mittels feiner Tröpfchen über die Luft von Mensch zu Mensch. Den Viren kommt dabei sehr zugute, dass sie sich ohnehin in den Atemwegen befinden. Die Übertragung kann aber auch über direkten Kontakt oder auch über eine Schmierinfektion geschehen: Ein Mensch berührt einen Gegenstand, der zuvor von einem Grippeerkrankten angefasst wurde, und kommt so mit Viren in Kontakt.

Ist eine solche Virusinfektion im Gange, dann können zusätzlich Bakterien eine Infektion auslösen. Es handelt sich dann um eine Superinfektion oder Sekundärinfektion.

Die Grippe (echte Grippe) wird durch das Influenza-Virus verursacht. Von den Influenza-Viren finden sich die Typen A, B und C. Insbesondere Influenza A und Influenza B sind für den Menschen von Bedeutung. Die Übertragung der Grippeviren geschieht wie bei den Erkältungsviren als Tröpfcheninfektion, Kontaktinfektion oder Schmierinfektion. Eine wichtige Eigenschaft von Grippeviren (Influenza-A-Viren) ist, dass sie sich vom Erbgut her immer wieder durchmischen und so besonders anpassungsfähig und gefährlich werden können. Das geschieht auch zwischen Grippevirus-Typen von Menschen und von Tieren. So konnte beispielsweise die so genannte Schweinegrippe auf den Menschen übergehen (Virustyp H1N1). Bei der Vogelgrippe (Typ H5N1) geschah Ähnliches.

Symptome bei Erkältung und Grippe - und ihre Unterschiede

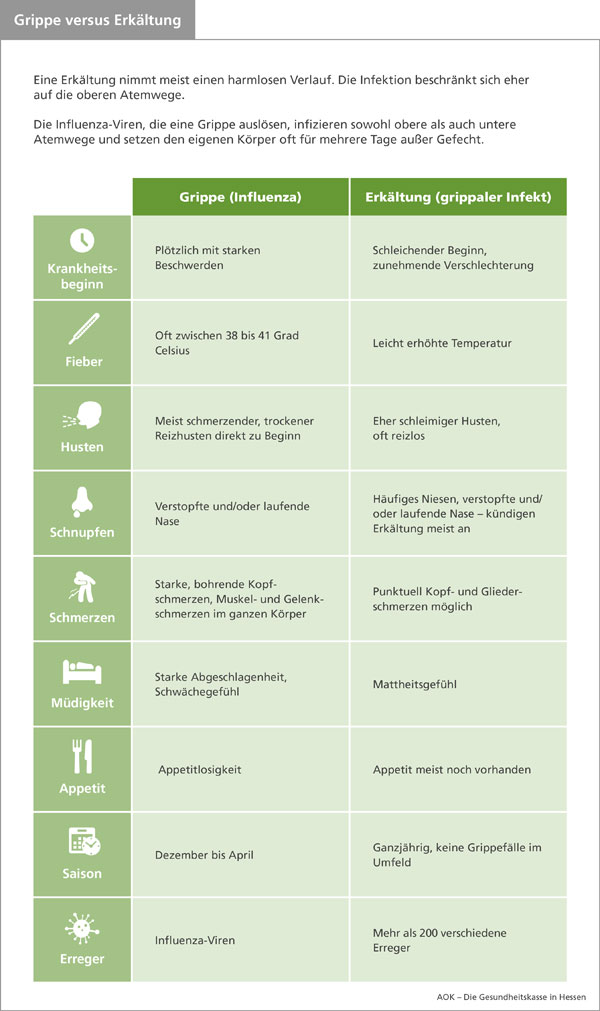

Auf den ersten Blick scheinen die Symptome von Erkältung (grippaler Infekt) und Grippe ähnlich. Es gibt aber einige bedeutsame Hinweise zur Unterscheidung dieser Krankheiten.

Die übliche Erkältung gliedert sich normalerweise in mehrere Phasen auf. Zunächst kommt es zu Krankheitshinweisen wie einem Kratzen im Hals oder Schluckbeschwerden. Nicht selten ist dem Betroffenen erst einmal kalt. Äußerst charakteristisch für die Erkältung ist die entzündete Nasenschleimhaut mit einem brennenden und kitzelndem Gefühl in der Nase Die Nase läuft und ist verstopft. Häufig sind auch Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen. Später, oft nach etwa sechs Tagen, kann ein trockener Reizhusten eintreten, der im Verlauf als hartnäckiger Husten über längere Zeit bestehen bleiben kann. Ansonsten ist die Erkältung nach spätestens einer Woche vorbei, in seltenen Fällen dauert sie längstens zwei Wochen.

Die Erkältungsviren sind sehr gut an den menschlichen Organismus angepasst. Das lässt sich schon daran erkennen, dass die Erkrankung normalerweise harmlos ist. Den Viren ist nicht daran gelegen, den Wirtsorganismus zu schädigen, da sie diesen für ihre Vermehrung benötigen.

Die echte Grippe beginnt innerhalb kurzer Zeit, meist nach nur wenigen Stunden stellen sich starke Beschwerden wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen oder Muskelschmerzen ein. Der Betroffene fühlt sich sehr schlapp, müde und krank. Der Kreislauf kann beeinträchtigt sein, es kann zur Übelkeit und Appetitlosigkeit kommen. Es tritt meist ein hohes Fieber (manchmal bis zu 41°C) ein, das von Schüttelfrost und starkem Schwitzen begleitet sein kann. Bei der Grippe dauert es üblicherweise ein bis zwei Wochen, bis sie weitgehend überstanden ist.

Die Grippe ist bei sonst gesunden Patienten meist ungefährlich, kann aber bei einigen Personengruppen zu schweren Komplikationen führen. Personen mit erhöhtem Risiko sind abwehrgeschwächte Patienten, Säuglinge und Kleinkinder sowie ältere Personen. Mögliche Komplikationen bei einer Grippe sind eine Herzmuskelentzündung, eine Lungenentzündung oder eine Gehirnentzündung oder Gehirnhautentzündung.

Die Grippe ist bei sonst gesunden Patienten meist ungefährlich, kann aber bei einigen Personengruppen zu schweren Komplikationen führen. Personen mit erhöhtem Risiko sind abwehrgeschwächte Patienten, Säuglinge und Kleinkinder sowie ältere Personen. Mögliche Komplikationen bei einer Grippe sind eine Herzmuskelentzündung, eine Lungenentzündung oder eine Gehirnentzündung oder Gehirnhautentzündung.

Diagnose bei Erkältung und Grippe

Die Diagnose der Grippe oder der Erkältung (grippaler Infekt) wird in der Regel anhand der Symptome erhoben. Dazu führt der Arzt eine Anamnese durch, also ein Arzt-Patienten-Gespräch, bei dem der Betroffene seine Beschwerden schildert. Eine körperliche Untersuchung erfolgt ebenfalls.

Des Weiteren existiert ein Schnelltest auf Grippe. Eine Blutuntersuchung kann sinnvoll sein. Selten muss eine Bestimmung des Virus anhand einer Anzucht auf Zellkulturen geschehen. Dies ist eine aufwändige Untersuchung, die lediglich in den ersten Tagen nach Krankheitsausbruch aufschlussreich ist.

Therapie von Erkältung (grippaler Infekt) und Grippe

Die herkömmliche Erkältung (grippaler Infekt) wird im Wesentlichen mit einfachen Maßnahmen behandelt. Der Patient sollte sich einige Tage ausruhen und im Warmen bleiben. Gegen die Symptome des Hustens und Schnupfens hilft Flüssigkeit, weshalb das Trinken von reichlich Wasser oder Tee angeraten ist. Der Schleim wird dadurch weniger zäh und die Austrocknung kann verringert werden. Empfehlenswert ist auch Inhalieren, da dies die Schleimhäute befeuchtet und hilft, dass der Schleim abgeht. Gegen eine akut verstopfte Nase helfen abschwellende Nasentropfen oder -sprays. Diese sollten aber möglichst nicht länger als fünf Tage genommen werden, da Patienten davon abhängig werden können und bei dauerhaftem Gebrauch auch ihre Nase schädigen können. Schmerz- und entzündungshemmende Mittel wie Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure helfen gegen die Beschwerden wie Fieber und Kopfschmerzen.

Antibiotika sind in der Regel erst dann sinnvoll, wenn sich wirklich eine Infektion mit Bakterien ergeben hat. Bei einem grippalen Infekt zeigt sich dies daran, dass der Schleim beim Husten oder Schnupfen eitrig beziehungsweise gelblich-grünlich aussieht. Antibiotika werden aber auch bei Patienten gegeben, die neben der Erkältung eine schwere Grunderkrankung wie eine HIV-Infektion oder Diabetes haben. Die Antibiotika dienen bei ihnen der Vorbeugung von gefährlichen Bakterieninfektionen.

Auch die Therapie der Grippe (Influenza) geschieht mit Maßnahmen, die die Beschwerden reduzieren. Genauso wie bei der Erkältung sollten auch Grippepatienten sich schonen und genügend Flüssigkeit aufnehmen. Mittel wie Paracetamol, Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure wirken ebenfalls symptomlindernd und bei bakteriellen Infektionen oder Risikopatienten kommen Antibiotika zum Einsatz.

Bekommen Menschen mit einem erhöhten Risiko wie ältere Personen, Säuglinge oder Patienten mit bestimmten Grunderkrankungen eine Grippe, dann werden meist gleich geeignete Medikamente in Form der Neuraminidase-Hemmer gegeben. Neuraminidase ist ein Enzym, das maßgeblich für die Virusausbreitung ist und von dem Medikament gehemmt wird. Die Behandlung mit dem Neuraminidase-Hemmer muss frühzeitig (innerhalb von zwei Tagen von den ersten Symptomen an) starten. Die Grippe wird durch das Mittel meist abgeschwächt und ist eher überstanden.

Gegen die Grippe hilft vorbeugend auch eine Impfung. Sie wird meist im Herbst (etwa September bis November) durchgeführt und ist gegen den gerade vorherrschenden Influenza-Virustyp ausgerichtet. Die Grippeimpfung wird Menschen mit erhöhtem Risiko, aber auch anderen Personen empfohlen.

Prognose der Erkrankungen Grippe und Erkältung

Die Schwere und damit die Prognose unterscheiden sich bei der Erkältung (grippalem Infekt) und der Grippe voneinander. Die Erkältung ist in den meisten Fällen nach spätestens einer Woche überstanden. Sie nimmt normalerweise keinen schwerwiegenden Verlauf. Oft haben Personen mehrere grippale Infekte pro Jahr. Vor allem bei Kindern kann es zu vielen Erkältungen kommen, mitunter sind sie bis zu zehnmal im Jahr erkrankt.

Die Grippe beeinträchtigt Betroffene stärker als eine Erkältung. Sonst gesunde und nicht geschwächte Menschen stecken eine Grippe dennoch ohne Probleme weg und sind sie nach ein bis höchstens zwei Wochen wieder los. Anders verhält es sich mit immungeschwächten Patienten oder bei kleinen Kindern und älteren Personen. Sie haben ein großes Risiko, dass im Rahmen der Grippe gefährliche Komplikationen entstehen. Bei einigen der Betroffenen kann die Grippe sogar lebensbedrohlich sein.

Letzte Aktualisierung am 02.03.2021.