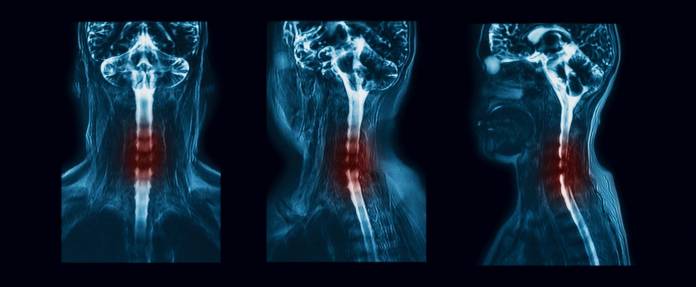

Myelographie, Myelo-CT

Die Myelographie ist die Kontrastdarstellung des Rückenmarkkanals

Bei einer Myelographie handelt es sich um eine Röntgen-Kontrastmitteluntersuchung des Rückenmarkkanals, des Rückenmarks und der abgehenden Nerven (Spinalnerven). Die Untersuchung kann auch als Computertomographie (Myelo-CT) durchgeführt werden.

Ursachen

Bei der Myelographie beziehungsweise beim Myelo-CT können Befunde in jeder Höhe des Wirbelkanals, von der Halswirbelsäule über die Brust- und Lendenwirbelsäule bis hin zum Kreuzbein, abgebildet werden.

Sinnvoll kann die Untersuchung sein, wenn im Rückenbereich Schmerzen bestehen, die auf eine druckbedingte Schädigung des Rückenmarks oder der abgehenden Nerven hindeuten.

Erkrankungen, die nachgewiesen und untersucht werden können, sind unter anderem Bandscheibenvorfälle, Tumore (an Wirbeln, Rückenmarkshaut und Rückenmark), verschleißbedingte Wirbelsäulenveränderungen (Arthrose), Fehlbildungen (Spina bifida), Entzündungen sowie manche weitere Veränderungen.

Symptome

Bei den meisten dieser Erkrankungen kommt es zur Einengung des Wirbelkanals, z. B. durch eine hervorquellende Bandscheibe oder durch angebaute Knochensubstanz. Durch den Wirbelkanal ziehen das Rückenmark und im unteren Bereich mehrere Nervenstränge, auf die dann ein Druck ausgeübt wird. Auch die Stellen, an denen Nerven aus dem Wirbelkanal treten, können verengt sein. Es kommt häufig zu Rückenschmerzen. Die Schmerzen können abhängig von der Beeinträchtigung spezieller Nervenstränge in Beine, Arme oder andere Körperbereiche ziehen. Dort kommt es dann oft auch zu Sensibilitätsstörungen und Kraftminderung.

Je nach Erkrankung können weitere spezifische Beschwerden bestehen.

Diagnose

Zunächst wird eine Befragung des Patienten (Anamnese) sowie eine körperliche Untersuchung mit neurologischem (nervenheilkundlichem) Schwerpunkt vorgenommen. Oft erfolgt bei dieser Fragestellung eine Magnetresonanztomographie (MRT) oder auch ein herkömmliches Röntgen oder Computertomographie (CT).

Differenzialdiagnose

Die genannten Erkrankungen müssen voneinander unterschieden werden, wozu die Myelographie durchgeführt wird.

Therapie

Konservative Therapie

Die Beschwerden bei Bandscheibenvorfällen lassen sich häufig durch spezielle Lagerung beheben, Medikamente und Krankengymnastik sind angezeigt. Bisweilen muss eine Operation erfolgen. Bei anderen Erkrankungen sind ähnliche Maßnahmen ebenfalls oft sinnvoll. Bei Tumoren ist oft eine operative Entfernung angezeigt, es wird in manchen Fällen aber auch nur eine Bestrahlung oder Chemotherapie durchgeführt.

Operation

Das Kontrastmittel für die Myelographie muss in den Rückenmarkkanal eingespritzt werden. Dazu erfolgt eine örtliche Betäubung im Bereich des Einstiches am Rücken.

Der Patient sitzt oder liegt mit gebeugtem Rücken vor dem Arzt. Im Lendenbereich wird wischen zwei Wirbeln hindurch eine Kanüle vorsichtig in den Wirbelkanal eingeschoben. Meist erfolgt dies zwischen dem dritten und vierten oder zweiten und dritten Lendenwirbel. Durch die Hohlnadel wird mit der Spritze zunächst ein wenig Nervenflüssigkeit (Liquor, so genannte Gehirnflüssigkeit) angesaugt, die sich um Gehirn und Rückenmark bewegt. Daraufhin wird das Kontrastmittel injiziert. Durch eine Tieflagerung des Kopfes gelangt das Kontrastmittel im Rückenmarkkanal bis in die Halsregion. Die Kanüle wird wieder herausgezogen.

Der Patient wird dann geröntgt (Myelogramm), oder es werden Computertomographie-Bilder genommen (Myelo-CT).

Die Dauer der Untersuchung beträgt meist 20 Minuten bis eine Stunde.

Mögliche Erweiterungen der Operation

In den allermeisten Fällen ist keine Erweiterung des Eingriffs notwendig. Nur sehr selten kommt es zu Komplikationen, die weitere Maßnahmen erfordern.

Komplikationen

Während des Eingriffs kann es zu Schmerzen kommen, unter anderem dann, wenn durch die Nadel ein Nerv getroffen wird. Kopf- und Rückenschmerzen können nach der Untersuchung vorkommen, die in den meisten Fällen von alleine wieder verschwinden, selten aber auch längerfristig bestehen bleiben können. Ebenso sind Übelkeit und Erbrechen möglich. Blutungen, Nachblutungen und Blutergüsse im Einstichbereich können vorkommen. Entzündungen (z. B. auch eine Hirnhautentzündung) und Reizungen sind möglich. Wird ein Nerv geschädigt, so kann es zu Sensibilitätsstörungen oder Lähmungserscheinungen kommen, was in den allermeisten Fällen nicht dauerhaft ist. Durch eine Kreislaufreaktion kann es sehr selten zu Bewusstlosigkeit kommen. Allergische Reaktionen verschiedenen Schweregrades, beispielsweise durch das eingespritzte Kontrastmittel, sind möglich.

Hinweis: Dieser Abschnitt kann nur einen kurzen Abriss über die gängigsten Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gespräch mit dem Arzt kann hierdurch nicht ersetzt werden.

Prognose

Die Myelographie wird vor allem dann durchgeführt, wenn durch die anderen Untersuchungsmethoden (z. B. Magnetresonanztomographie) keine ausreichende Diagnose möglich ist. Meist gelingt durch die Myelographie eine genaue Diagnose der Veränderung, so dass dann eine gezielte Behandlung erfolgen kann. In manchen Fällen kann es jedoch auch vorkommen, dass nur eine ungenügende Beurteilung der Befunde der Untersuchung möglich ist.

Die Prognose ist abhängig von Art und Schwere der Erkrankung und kann anhand des Myelogramms und den weiteren Untersuchungen abgeschätzt werden.

Hinweise

Vor der Operation

Vorherige Untersuchungsbefunde, insbesondere Röntgenbilder, MRT-Bilder oder CT-Bilder, sollten vom Patienten mitgebracht werden.

Der Patient muss dem Arzt mitteilen, ob eine Allergie bekannt ist, z. B. gegen Jod, das meist in dem Kontrastmittel enthalten ist.

In vielen Fällen müssen Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, beispielsweise Marcumar® oder Aspirin®, vor dem Eingriff abgesetzt werden. Dies geschieht immer in Absprache mit dem Arzt.

Einige Stunden vor der Untersuchung sollte der Patient nüchtern bleiben und auch nicht mehr rauchen.

Nach der Operation

Falls die Untersuchung unter ambulanten Bedingungen erfolgt, so muss der Patient beachten, dass er für 24 Stunden kein Auto, keine anderen Verkehrsmittel und keine Maschinen selbst bedienen darf. Daher sollte er sich abholen lassen. Bedeutsame Entscheidungen sollten ebenfalls vertagt werden. Oftmals wird aber auch eine stationäre Überwachung oder Nachbehandlung für einen Tag erforderlich.

Nach der Untersuchung ist Liegen mit mäßiger Oberkörperhochlagerung sinnvoll. Bettruhe sollte nach Anweisung des Arztes eingehalten werden.

Der Patient sollte viel Flüssigkeit zu sich nehmen, um eine schnellere Ausscheidung des Kontrastmittels zu bewirken.

Bei Auffälligkeiten, die auf Komplikationen hinweisen könnten, sollte baldmöglichst der Arzt kontaktiert werden.

Letzte Aktualisierung am 30.09.2022.