Impingement-Syndrom der Schulter

Das Impingement der Schulter wird durch eine eingeklemmte Sehne verursacht. Betroffene leiden unter starken Schulterschmerzen, die sich besonders in Bewegung bemerkbar machen, aber auch nachts vorhanden sein können. Um Folgeschäden zu vermeiden, ist mit einer Therapie umgehend zu beginnen.

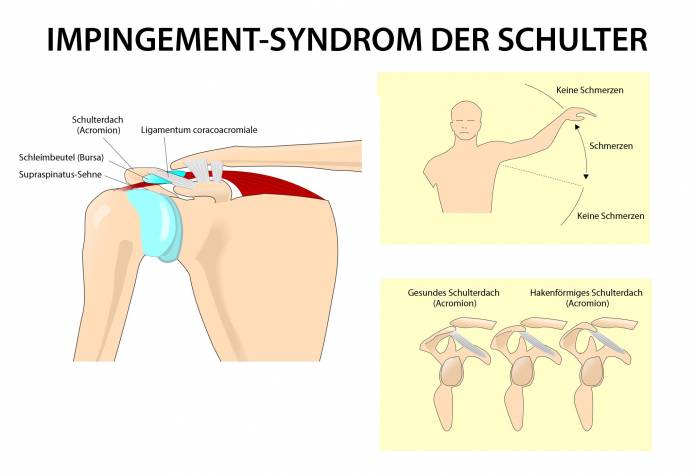

Das Impingement-Syndrom (aus dem Englischen für „Zusammenstoßen“) wird auch als Engpasssyndrom bezeichnet, es beschreibt allgemein eine schmerzhafte Einengung von Muskeln oder Sehnen im Bereich eines Gelenks. Am häufigsten tritt es im Schultergelenk auf. Es kommt zur Einklemmung der Supraspinatus-Sehne (der Sehne des Supraspinatus-Muskels, dieser umschließt den Oberarmkopf und hält ihn im Schultergelenk) und des Schleimbeutels. Diese werden im sogenannten Subacromialraum eingeengt, der sich zwischen einem Knochenanteil des Schulterblatts (Schulterhöhe oder Acromion) und dem Oberarmkopf befindet. Das Impingement-Syndrom ist die häufigste Ursache für Schmerzen in der Schulter. Deutlich seltener tritt ein Impingement-Syndrom an anderen Stellen wie Hüfte oder Sprunggelenk auf.

Das Impingement-Syndrom beginnt mit leichten Schmerzen in der Schulter, die zunächst kaum wahrgenommen werden. Oft führt eine schnelle falsche Bewegung, eine Überlastung (etwa bei Überkopfarbeiten) oder ein Sturz auf den betroffenen Arm zu einer Verstärkung der Schmerzen und zu erheblich verminderter Beweglichkeit.

Was verursacht das Impingement-Syndrom der Schulter?

Grundsätzlich werden an der Schulter zwei Arten des Impingement-Syndroms mit verschiedenen Ursachen unterschieden.

Das primäre Outlet-Impingement-Syndrom ist durch Veränderungen der knöchernen Strukturen bedingt:

- Bildung eines Knochensporns am Schulterdach

- zu hohe Neigung des Knochendaches

- Verdickungen am Schultergelenk durch Arthrose

Das sekundäre Non-Outlet-Impingement-Syndrom entsteht aufgrund einer anderen Erkrankung, die den Gelenkspalt verengt:

- entzündliche Verdickung des Schleimbeutels durch chronische Reizung (Bursitis)

- Schädigung an den Sehnen oder Muskeln

- Sehnenscheidenentzündung (Tendinitis)

Altersabhängig hat das Impingement-Syndrom ein unterschiedliches Spektrum an Ursachen:

- Ältere Patienten sind oft von Verschleißerscheinungen (Degeneration) des Schultergelenks oder umgebender Strukturen betroffen.

- Jüngere Patienten haben oft mit einer einseitigen Belastung der betroffenen Schulter durch Überkopfarbeiten (Maler) oder Überkopfsportarten (Tennis, Squash, Golf) zu kämpfen.

Die Veränderungen führen letztlich zu einer Enge zwischen dem Oberarmkopf und der knöchernen Schulterhöhe. Durch das Anheben des Arms nach vorne und zur Seite werden Sehne und Schleimbeutel in der Verengung eingeklemmt, wodurch es zum Schmerz kommt.

Was sind die Symptome eines Impingement-Syndroms der Schulter?

Zu Beginn der Erkrankung kommt es zu akut auftretenden Schmerzen, die in Ruhe kaum wahrgenommen werden, sich aber bei Bewegung (besonders über den Kopf) verstärken. Als Auslöser der Schmerzen lassen sich oft Verletzungen, Überbelastungen oder Kälteeinfluss ausmachen.

Zu starken Schmerzen kommt es vor allem bei belastenden Bewegungen wie dem Anheben des Arms nach vorne, der seitlichen Abspreizung oder dem Drehen des Arms. Der Griff an den eigenen Nacken oder an den unteren Rücken ist schmerzhaft bis unmöglich. Die Schmerzen werden besonders oberhalb des Oberarmkopfes empfunden, sie können jedoch in andere Regionen wie zum Nackenbereich oder zum Ellenbogen ziehen.

Das Anheben des Arms über einen Winkel von 60 Grad hinaus ist den meisten Patienten nicht mehr möglich. Der nicht erreichbare Bereich geht bis zu einem Winkel von 120 Grad, was insgesamt als Painful Arc (schmerzhafter Bogen) bezeichnet wird. Es handelt sich bei dieser Erscheinung um einen charakteristischen Befund beim Impingement-Syndrom.

Wenn es zu Verwachsungen des Schleimbeutels aufgrund der Entzündung im Schultergelenkbereich kommt, wird die Bewegung noch stärker vermindert. Außerdem kommt es zu einer schmerzbedingten Minderbelastung der Muskulatur und damit im weiteren Verlauf zum Muskelabbau, wodurch das Schultergelenk zunehmend an Stabilität verliert. Es können auch Schmerzen in Ruhe oder nachts beim Schlafen auf der betroffenen Schulter auftreten.

Wer ist besonders gefährdet?

Ein erhöhtes Risiko für ein Impingement-Syndrom der Schulter haben Menschen, die Überkopfsportarten wie Tennis, Golf, Volleyball oder Squash betreiben oder solche, die Überkopfarbeiten wie bei Malern oder Lackierern ausüben. Durch die starke Beanspruchung kann die Sehne gereizt sein und an Größe zunehmen. Dadurch kommt es zu den typischen Einengungsschmerzen des Impingement-Syndroms.

Außerdem steigt das Risiko mit zunehmendem Alter. Einerseits kommt es durch Abnutzungserscheinungen zu einer zunehmenden Instabilität der Schulter, zusätzlich leiden Betroffene oft an Arthrose in dem Gelenk.

Wie wird ein Impingement-Syndrom der Schulter diagnostiziert?

Die Verdachtsdiagnose kann bereits anhand der Krankengeschichte und der Angabe der typischen Beschwerden gestellt werden. Ausschlaggebend sind:

- Art und Ort der Schmerzen (zum Beispiel bei bestimmten Bewegungen, Ruheschmerzen, ausstrahlende Schmerzen in Ellbogen und Nacken)

- Betreiben von Überkopfsportarten wie Tennis, Volleyball, Squash

- Ausübung von Überkopfarbeiten wie Malerarbeiten

In der klinischen Untersuchung kann der Arzt durch spezielle Diagnose-Maßnahmen die Beschwerden lokalisieren:

- Beim Neer-Test hebt der Arzt den weitestmöglich nach innen gedrehten Arm (Pronation) des Patienten, während er das Schulterblatt festhält. Schmerzen ab einem Winkel von 130 Grad gelten als positiv und somit als Zeichen für das Impingement-Syndrom.

- Beim Jobe-Zeichen, dessen Überprüfung auch Supraspinatus-Test genannt wird, drückt der Arzt den waagerecht ausgestreckten und um die Längsachse in Innenrichtung gedrehten Arm mit langsam zunehmender Kraft gegen Widerstand nach unten. Wenn dieser Widerstand durch fehlende Kraft oder durch Schmerzen gering ist, spricht das für typische Ursachen eines Impingement-Syndroms an der Supraspinatus-Sehne wie Schleimbeutelentzündung, gereizte Sehne oder Sehnenriss.

Bildgebende Diagnostik hilft bei Unklarheiten der Ursachenfindung und Diagnosestellung:

- Röntgenaufnahmen dienen zur übersichtlichen Darstellung des Gelenks und Beurteilung der knöchernen Strukturen. Knochensporn, Arthrose oder Verengungen im Gelenk lassen sich übersichtlich darstellen.

- Ultraschall kann Flüssigkeit im Gelenkspalt, Schleimbeutel, Veränderungen an Muskulatur und Sehne darstellen.

- Kernspintomographie (MRT) ermöglicht eine genaue Aufnahme von Sehnen, Knorpel, Schleimbeutel und Muskulatur und wird beispielsweise bei unklarer Diagnose oder vor operativen Eingriffen durchgeführt.

Wie wird ein das Impingement-Syndrom der Schulter behandelt?

Unterschieden werden die konservative (nicht operative) und die operative Behandlung.

Konservative (nicht operative) Behandlung

Die Therapie des Impingement-Syndroms besteht zunächst aus Krankengymnastik und der Gabe von Medikamenten wie Ibuprofen oder Diclofenac, die Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen. Entscheidend ist die regelmäßige Krankengymnastik, die zunächst unter Anleitung des Physiotherapeuten erlernt wird und dann mehrmals täglich zu Hause durchgeführt werden muss Mit den Übungen wird angestrebt, die Muskeln, die den Oberarmkopf nach unten ziehen, zu stärken. Dadurch wird der Raum unter dem Schulterdach vergrößert. Außerdem werden Übungen zur Erhöhung der Beweglichkeit und zur Korrektur von Fehlhaltungen, die schmerzbedingt häufig eingenommen werden, durchgeführt.

Gehen die Schmerzen nicht zurück oder sind sehr stark, kann gegebenenfalls die Gabe einer Spritze in dem verengten Raum (Subacromialraum) helfen. Diese wird in den Schleimbeutel hinein verabreicht und enthält ein schmerzlinderndes Mittel (örtliches Betäubungsmittel) und entzündungshemmendes Cortison. So kann eine vorübergehende Beschwerdefreiheit erreicht werden. Die Injektionen können nicht beliebig oft wiederholt werden, daher ist es wichtig, gleichzeitig mit einer Krankengymnastik zu starten.

Operative Methode

Bei unzureichendem Erfolg der konservativen Maßnahmen, bei bleibenden Beschwerden oder bei weiteren Veränderungen (wie Riss der Sehnen, ausgeprägtem Knochensporn, Arthrose) ist eine Operation erforderlich. Nur auf diese Weise lässt sich eine dauerhafte Schmerzfreiheit erreichen. Die OP kann am offenen Gelenk durchgeführt werden oder (heutzutage bevorzugt) minimal-invasiv mittels Arthroskopie (Gelenkspiegelung).

Bei der Arthroskopie werden über einen kleinen Hautschnitt eine Kamera mit Lichtquelle (das Arthroskop) und über einen weiteren Hautschnitt die Operationsinstrumente in das Gelenk eingeführt. Mit Hilfe der Kamera bekommt der Arzt eine gute Übersicht über das Gelenkinnere und kann es auf Schäden untersuchen. Daraufhin erfolgt die chirurgische Versorgung. Knochenvorsprünge oder entzündliches Material werden entfernt, damit wieder genügend Platz besteht. Wenn Risse an den Sehnen vorliegen, können diese mit Nähten behoben werden. Die Arthroskopie ist eine deutlich schonendere Methode als die Operation am offenen Gelenk.

Die Patienten müssen die operierte Schulter einige Tage lang schonen, bis der operative Schmerz nachlässt. Mit der Krankengymnastik sollte dennoch umgehend begonnen werden, indem leichte Übungen durchgeführt werden. Eine Ruhigstellung des Gelenks ist in der Regel nicht erforderlich. Nach einer Woche können alltägliche Arbeiten wieder aufgenommen werden, die Krankschreibung dauert je nach beruflicher Tätigkeit etwa zwei bis drei Wochen. Sport sollte erst wieder betrieben werden, wenn der normale Bewegungsumfang wieder schmerzlos gegeben ist.

Wie ist die Prognose?

Das Impingement-Syndrom sollte unbedingt behandelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Prognose hängt von der Ursache und den ergriffenen Maßnahmen ab. Bei den meisten Patienten kommt es innerhalb einiger Wochen bis Monate zu einer wesentlichen Besserung. Selbst bei fortgeschrittener Erkrankung kann mit einer konservativen Behandlung der Schmerz meist gelindert sowie die Funktion und Beweglichkeit des Schultergelenks wiederhergestellt werden. In einigen Fällen kann die Schulter jedoch erneut schmerzen, sobald bestimmte sportliche oder berufliche Tätigkeiten aufgenommen werden. Besteht über lange Zeit ein Impingement-Syndrom, dann kann das Schultergelenk versteifen. Um dies zu vermeiden, kann ein operativer Eingriff notwendig werden.

Nach der Operation kommt es nach etwa drei bis vier Wochen zur Schmerzfreiheit und zum normalen Bewegungsumfang.

Wie kann man einem Impingement-Syndrom der Schulter vorbeugen?

Um das Impingement-Syndrom bei entsprechender Vorbelastung (Überkopfarbeiten, Überkopfsportarten) zu vermeiden oder ein Wiederauftreten nach erfolgreicher Therapie zu verhindern, sollte darauf geachtet werden, das Schultergelenk nicht zu einseitig zu belasten. Eine zentrale vorbeugende Maßnahme besteht darin, die Rotatorenmanschette kontinuierlich zu trainieren. Dies ist eine Muskelgruppe, die die Schulter umgibt und stabilisiert. Besonders die Muskulatur, die für die Auswärtsdrehung des Arms (Außenrotation) verantwortlich ist, sollte gezielt gestärkt werden. Dies hilft den Gelenkspalt zu erweitern.

Folgendes Video gibt hilfreiche Übungen zur Stärkung der Schultermuskulatur:

https://www.youtube.com/watch?v=CJvcPRTosdM

Quellen anzeigenQuellen ausblenden

Klinikum der Universität München – Impingement-Syndrom (Schulter): http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Orthopaedische-Klinik-und-Poliklinik/de/Orthopaedisches-Behandlungsspektrum/schulterchirurgie/problemeTherapien/impingement/index.html (online, letzter Abruf: 29.11.2019)

Gelenk-Klinik, Prof. Dr. Sven Ostermeier – Impingement-Syndrom der Schulter: https://gelenk-klinik.de/schulter/impingement-syndrom-schulter-rotatorenmanschette.html (online, letzter Abruf: 29.11.2019)

Healthline, Erica Hersh – Shoulder Impingement: https://www.healthline.com/health/shoulder-impingement (online, letzter Abruf: 29.11.2019)

Ihr Sportarzt, Dr. Christian Schulze – Impingement Syndrom Schulter (Video): https://www.youtube.com/watch?v=EodVDBYp2gM (online, letzter Abruf: 29.11.2019)

aktualisiert am 02.12.2019