Magengeschwür (Ulcus ventriculi)

Gelegentliche Magenbeschwerden kennt jeder. Halten sie aber an, sollte mithilfe einer Magenspiegelung die Ursache ermittelt werden. Manchmal steckt ein Magengeschwür (Ulcus ventriculi) oder Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni) dahinter.

Magengeschwüre und Zwölffingerdarmgeschwüre können zu lebensbedrohlichen Zuständen führen, die operiert werden müssen. Dazu gehören akute Blutungen oder auch ein länger andauernder Blutverlust größerer Menge.

Durch ein schweres Geschwür kann ein Loch (Perforation) in der Magenwand oder Darmwand entstehen, das ebenfalls sehr gefährlich ist.

Ursachen

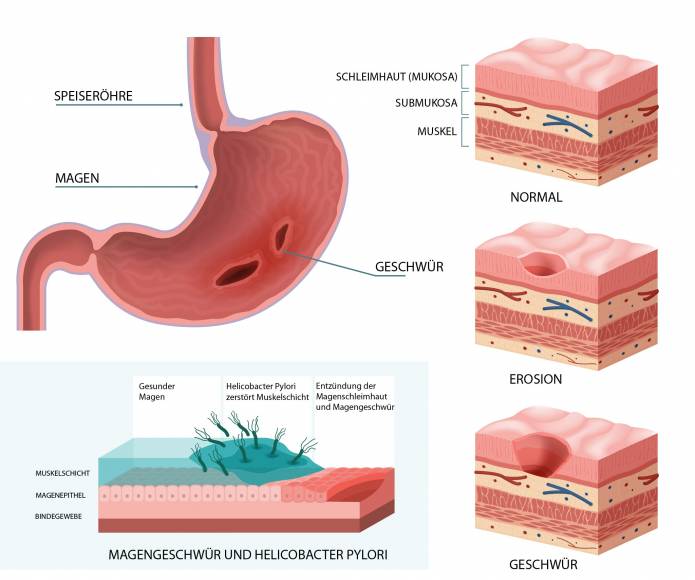

Ein Magengeschwür entsteht durch Verletzungen und Schäden in der Magenschleimhaut. Das Innere des Magens ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die durch eine Schleimschicht sowie durch neutralisierende Substanzen geschützt ist. Dies verhindert, dass die aggressive Magensäure, die dazu notwendig ist, die Nahrung zu zerkleinern, die Magenwand angreift.

Durch ein Übermaß an Magensäure oder durch ein Bakterium namens Helicobacter pylori kann die schützende Barriere angegriffen und die Magenschleimhaut beschädigt werden. Dann kann eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis), die Vorstufe des Magengeschwürs, entstehen. Bleibt die Magenschleimhautentzündung unbehandelt, schreitet die Zerstörung der Magenschleimhaut ungehindert fort. Die Schädigung kann bis auf die obere Muskelschicht oder noch tiefer in die Magenwand vordringen. Dann entsteht ein Magengeschwür. Je nachdem, wo das Geschwür sich befindet, spricht man von einem Magengeschwür (Ulcus ventriculi) oder einem Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni).

Magengeschwüre zählen zu den häufigen Erkrankungen des Magens. Man schätzt, dass jeder zehnte Mensch in Deutschland einmal im Leben daran erkrankt. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Ältere Menschen erkranken häufiger als jüngere.

Helicobacter pylori

In fast drei Viertel der Fälle steckt das Bakterium Helicobacter pylori hinter der Zerstörung der Magenschleimhaut. Das Bakterium wurde erst 1982 als Ursache von Magen-Darm-Erkrankungen entdeckt. Normalerweise können Bakterien inmitten der Magensäure nicht lange überleben. Helicobacter pylori schützt sich vor der sauren Umgebung, indem es sich eng an die Magenschleimhaut heftet und Substanzen wie Ammoniak nach außen abgibt. Damit sorgt es einerseits für das eigene Überleben, aber andererseits dafür, dass die schützende Schleimschicht sich verringert.

Je älter der Mensch ist, desto wahrscheinlicher ist das Bakterium zu finden. Unter den über 50-Jährigen ist es bereits bei jedem Zweiten nachweisbar. Doch längst nicht bei jedem verursacht es Beschwerden. Das heißt, dass Helicobacter pylori erst in Kombination mit anderen Faktoren wie Medikamenteneinnahme, Rauchen, Alkohol oder Stress zu einem Magengeschwür führt.

Ein helicobacternegatives Geschwür, also eines ohne die Beteiligung des Bakteriums, kann durch die Langzeiteinnahme von Medikamenten verursacht werden. Vor allem entzündungshemmende Medikamente, sogenannte Cyclooxygenasehemmer, die zum Beispiel gegen Rheuma eingesetzt werden, schädigen die Magenschleimhaut. Zu dieser Medikamentengruppe gehören auch gängige Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac und Ibuprofen. Vor allem in Verbindung mit Cortisonpräparaten steigt die Gefahr, ein Magengeschwür zu entwickeln.

Eine übermäßige Produktion von Magensäure kann langfristig ein Geschwür verursachen. Ebenso scheint es, dass eine Störung der Magenfunktion, die mit der verzögerten Entleerung des Magens einhergeht, ein Geschwür begünstigen kann.

Ungünstige Lebensgewohnheiten können langfristig ebenfalls ein Magengeschwür verursachen. Rauchen, hochprozentige Alkoholika, Kaffee, zu scharfes Essen und Stress schaden dem Magen. Außerdem fördern genetische Eigenheiten die Entwicklung eines Magengeschwürs. Menschen mit der Blutgruppe 0 scheinen ein erhöhtes Risiko zu haben, ein Magengeschwür zu entwickeln.

Symptome eines Magengeschwürs

Viele Magenschleimhautentzündungen verlaufen symptomlos. Häufig bestehen bei nicht stark ausgeprägten Geschwüren keinerlei Beschwerden. Daher kann es sein, dass sich Symptome erst bemerkbar machen, wenn bereits ein Magengeschwür vorhanden ist. Diese sind:

- drückende oder brennende Schmerzen im Bereich, der zwischen dem Rippenbogen und dem Bauchnabel liegt (Epigastrium)

- Völlegefühl

- Übelkeit und Erbrechen

- Appetitlosigkeit

- Gewichtsverlust

- Teerstuhl (schwarz gefärbter Stuhl durch Blutabgang)

- Blutarmut (Anämie), die sich mit blasser Haut und Abgeschlagenheit bemerkbar macht

- Schocksymptome bei starkem Blutverlust wie Blässe, Bewusstseinstrübung, Schwindelgefühl, kalte, freuchte Haut.

Bei manchen Patienten bessern sich die Beschwerden nach dem Essen, bei anderen verschlimmern sie sich nach dem Essen. In rund zehn Prozent der Fälle kann ein Magengeschwür ohne Beschwerden verlaufen und wird dann erst entdeckt, wenn es zu Komplikationen kommt.

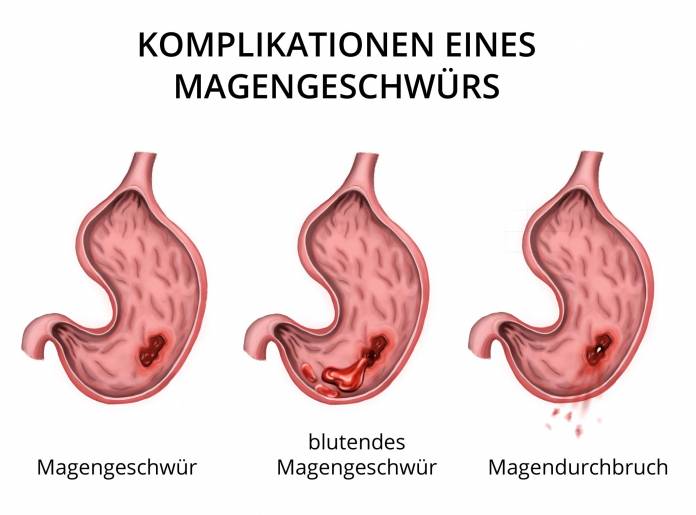

Komplikationen eines Magengeschwürs

Bleibt ein Magengeschwür unbehandelt, kann es tief in die Magenwand vordringen und weite Bereiche der Magenwand angreifen. Häufig kommt es dann zu Blutungen eines Magengeschwürs. Für den Betroffenen macht sich das durch heftige Schmerzen, Bluterbrechen oder schwarzen Stuhlgang (Teerstuhl) bemerkbar. Ein blutendes Magengeschwür muss sofort behandelt werden. Dies geschieht, indem die Blutung im Rahmen einer ambulanten Magenspiegelung gestillt und die Blutungsquelle mit einem Gewebekleber (Fibrinkleber) verschlossen wird. Eine Operation ist nur selten notwendig.

Sofern das Magengeschwür an der hinteren Magenwand liegt, kann es sich in die Bauchspeicheldrüse hin ausbreiten (Magenpenetration). Der Betroffene verspürt dann starke Rückenschmerzen.

Ist die Magenwand in ihrer gesamten Dicke stark geschädigt, kann es zu einem Magendurchbruch (Magenperforation) kommen, wobei sich der Inhalt des Magens in die Bauchhöhle entleert. Die Folge ist eine Bauchfellentzündung, die sich mit heftigen Magenschmerzen bemerkbar macht. Dies ist ein lebensbedrohlicher medizinischer Notfall, der sofort operiert werden muss.

In rund vier Prozent der Fälle handelt es sich bei einem Magengeschwür um ein bösartiges Geschwür, um Magenkrebs.

Diagnose eines Magengeschwürs

Laborwerte im Rahmen einer Blutuntersuchung können nur einen ersten Anhaltspunkt liefern. So weist ein erhöhter Gastrinwert auf eine Überproduktion von Magensäure hin, was zum Geschwür führen kann. Weitere Hinweise sind niedrige Hämoglobin- und Hämatokrit-Werte (Hämatokrit zu niedrig), die auf eine Magenblutung hinweisen können. Um die Ursache von Magenbeschwerden zweifelsfrei zu klären, ist eine Magenspiegelung (Gastroskopie) notwendig.

Eine Gastroskopie ist meist weniger unangenehm als befürchtet. Durch den leichten Dämmerschlaf bekommt der Patient von der nur wenige Minuten dauernden Spiegelung fast nichts mit. Mit dem Endoskop – einem Schlauch, den der Patient schlucken muss – kann sich der Arzt das Innere des Magens ansehen und gegebenenfalls Gewebeproben entnehmen (Biopsie). Diese Gewebeproben werden anschließend untersucht, um sicherzugehen, dass es sich nicht um einen bösartigen Tumor handelt. Auch eine Besiedelung mit dem Bakterium Helicobacter pylori kann mithilfe einer Gewebeprobe nachgewiesen werden.

Ein Test auf Helicobacter pylori ist auch in Form eines Atemtests möglich. Das Ausmaß der Besiedelung und der Zustand der Magenschleimhaut kann damit aber nicht festgestellt werden. Siehe auch Tests auf Helicobacter pylori.

Differenzialdiagnose

Das sogenannte Zollinger-Ellison-Syndrom kann sich in Form eines Magengeschwürs bemerkbar machen. Eigentliche Ursache ist ein Tumor im Bereich der Bauchspeicheldrüse, des Zwölffingerdarms oder des Magens, der gutartig oder bösartig sein kann. Durch den Tumor wird vermehrt das Hormon Gastrin produziert, das die Salzsäureproduktion im Magen erhöht. Der Tumor muss operativ entfernt werden, damit sich die Säureproduktion wieder normalisiert.

Eine Überfunktion der Nebenschilddrüse kann zu einem Magengeschwür führen. In der Nebenschilddrüse wird ein Hormon gebildet (Parathormon), das den Calciumspiegel und die Phosphatkonzentration im Körper reguliert. Wird zu viel von diesem Hormon produziert, kann sich das in einer ganzen Reihe von Symptomen äußern, wie

- Übelkeit und Erbrechen

- Appetitlosigkeit

- erhöhtem Blutdruck

- Knochenschmerzen

- Muskelschwäche.

Neben Nierensteinen kommt es im Rahmen einer Nebenschilddrüsen-Überfunktion auch zu Magengeschwüren. In den meisten Fällen ist ein gutartiger Tumor in der Nebenschilddrüse die Ursache für die Überproduktion. Die Therapie besteht dann in der Entfernung des Tumors, womit auch die Beschwerden behoben werden.

Behandlung

Geschwüre, die unter Beteiligung von Helicobacter pylori entstanden sind, werden mit einer sogenannten Eradikationstherapie behandelt: Gegen das Bakterium werden Antibiotika verabreicht und Säureblocker schränken die Produktion der Magensäure ein. Zum Einsatz kommen sogenannte Protonenpumpenhemmer, die die Wirkstoffe Omeprazol, Pantoprazol oder Esomeprazol enthalten.

Ist eine Medikamenteneinnahme für die Entstehung des Magengeschwürs verantwortlich, sollten Betroffene mit dem Arzt Alternativen besprechen.

Rauchen sollte aufgegeben werden und Stress minimiert werden.

Magengeschwüre sollten nach sechs bis acht Wochen mithilfe einer Magenspiegelung kontrolliert werden. Die erneute Entnahme von Gewebeproben stellt sicher, dass es sich nicht um Magenkrebs handelt. Bei einem Geschwür des Zwölffingerdarms kann auf die Kontrollspiegelung verzichtet werden.

Operation

Operiert werden muss ein Magengeschwür nur noch in Ausnahmefällen beziehungsweise dann, wenn es zu den oben genannten Komplikationen kommt.

Falls eine Blutung nicht oder nur vorübergehend durch andere Vorgehen gestoppt werden kann oder ein Magen- oder Zwölffingerdarmdurchbruch besteht, ist eine Notoperation angezeigt.

Die Operation erfolgt in Vollnarkose.

Es erfolgt meist ein Schnitt an der Bauchdecke (Laparotomie), nur selten reicht auch eine Bauchspiegelung (Laparoskopie) als Operationszugang aus.

Der Magen beziehungsweise Zwölffingerdarm wird bei einer Blutung aufgeschnitten, meist wird die Blutung mittels Nähten gestillt und auch das Organ wieder zugenäht.

Bei einem Organdurchbruch vernäht der Operateur die offene Stelle. Zuvor wird oftmals der Rand der Öffnung aufgrund der schlechten Heilungstendenz entfernt. Spülflüssigkeit wird in den Bauchraum verbracht, so dass möglichst viele entzündungsauslösende Substanzen und Materialien entfernt werden.

Oft wird eine Drainage in den Bauchraum gelegt, um Blut und Wundsekret abzuleiten. Auch eine Magensonde wird aus diesem Grund häufig eingeführt. Beides kann nach mehreren Tagen wieder gezogen werden.

Mögliche Erweiterungen der Operation

Manchmal ist es notwendig, auch die Ursache für das Geschwür zu bekämpfen, beispielsweise indem die Nerven durchtrennt werden, die die Säureproduktion fördern. Eventuell gefundene vernarbte Stellen oder Tumoren müssen oft besonders behandelt werden, manchmal sind spezielle Operationen wie eine Teilentfernung von Magen, Darm oder anderen Organen notwendig.

Komplikationen

Durch die Operation kann es zu Verletzungen von in der Nähe liegenden Organen mit unter Umständen gefährlichen Auswirkungen kommen. Verwachsungen und andere Gegebenheiten können ebenfalls zu weiteren Komplikationen führen. Bei Undichtigkeit der Magen- oder Darmwand sowie bei Keimeinwirkung kann es zu einer unter Umständen lebensbedrohlichen Bauchfellentzündung kommen. Des Weiteren können Blutungen, Nachblutungen, Wundheilungsstörungen und überschießende Narbenbildung entstehen. Hieraus resultieren eventuell funktionelle oder ästhetische Problematiken sowie selten auch Narbenbrüche. Nervenverletzungen können ein Taubheitsgefühl bedingen. Auch Allergien können ausgelöst werden.

Prognose

Die Heilungschancen bei einem Magengeschwür sind gut. Ein Magengeschwür kann mithilfe magenschonender Kost, freiverkäuflichen säurehemmenden Medikamenten und Ruhe und Entspannung von alleine ausheilen. Allerdings braucht es dafür mehrere Monate Geduld. Zudem haben unbehandelte Magengeschwüre ein Rückfallrisiko von bis zu 80 Prozent. Mithilfe von verschreibungspflichtigen Medikamenten heilt ein Geschwür innerhalb von zwei bis drei Wochen und die Rückfallquote ist deutlich geringer.

Vorbeugung

Mit einem gesunden Lebensstil kann man versuchen, einem Magengeschwür vorzubeugen: nicht rauchen, wenig Alkohol trinken und sich magenfreundlich ernähren. Das heißt meist fette, stark gewürzte oder frittierte Speisen sowie Süßigkeiten meiden – jeder, der einen empfindlichen Magen hat, weiß selbst am besten, was ihm bekommt und worauf er besser verzichten sollte. Eine spezielle Diät muss nicht eingehalten werden. Am besten eignet sich eine vollwertige Ernährung mit Vollkornprodukten und Fett in Maßen. Gedünstetes und Gedämpftes ist leichter verdaulich als Gebratenes. Gerade Menschen mit empfindlichem Magen sollten sich Zeit zum Essen nehmen und ihre Nahrung ausreichend kauen.

Wer schnell auf Stress reagiert, sollte langfristig versuchen, sein Stresslevel mithilfe von Entspannungstechniken zu senken.

Schmerzmittel, wie zum Beispiel ASS, sollten nicht leichtfertig eingenommen werden, sondern nur dann, wenn es nicht ohne geht. Dann empfiehlt es sich, das Mittel mit viel Wasser und nicht auf nüchternen Magen zu nehmen. Ist eine regelmäßige Einnahme von Cyclooxygenasehemmern notwendig, kann der Schädigung der Magenschleimhaut mit der gleichzeitigen Einnahme von weiteren Mitteln (Protonenpumpenhemmern) entgegengewirkt werden. Dies muss in Absprache mit dem Arzt erfolgen.

Eine Besiedelung mit dem Helicobacter pylori zu vermeiden ist schwierig, weil die Ansteckungsverläufe bis heute noch nicht ausreichend erforscht sind.

aktualisiert am 02.03.2022