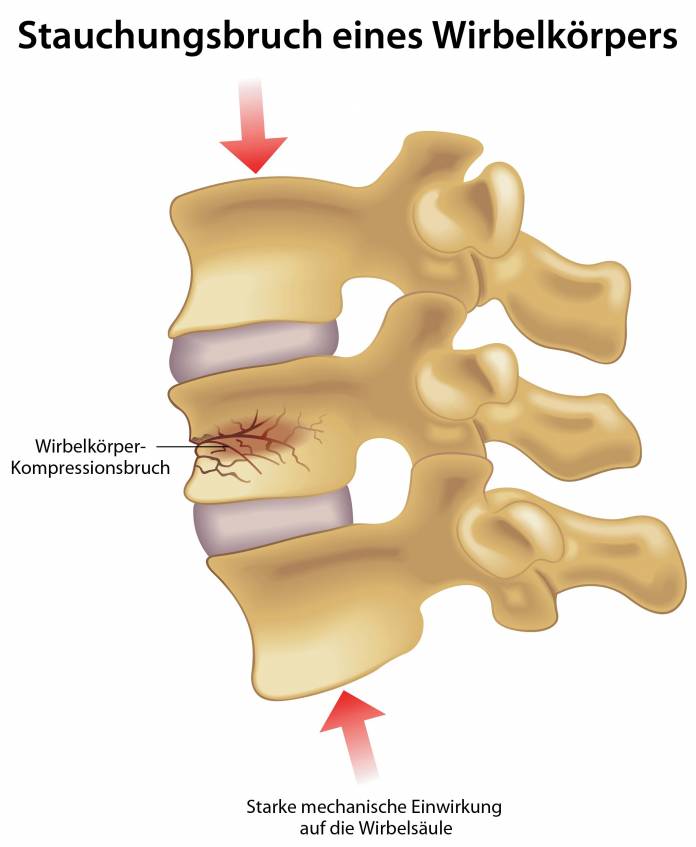

Wirbelsäulenstauchung (Wirbelstauchung) mit Kompressionsbruch der Wirbelsäule

Ein Stauchungsbruch (Kompressionsfraktur) eines Wirbelkörpers entsteht, wenn der Knochen in Längsrichtung der Wirbelsäule gequetscht wird. Diese Form des Wirbelbruches entsteht durch Unfälle oder bei einer Vorschädigung, meist durch Osteoporose. In den meisten Fällen sind Wirbel der Lendenwirbelsäule (LWS) oder der Brustwirbelsäule (BWS) betroffen. Als Therapie kann eine minimal-invasive Operation sinnvoll sein, um die Wirbelsäule zu stabilisieren und Schmerzen zu beseitigen.

Ursachen

Ein Kompressionsbruch kann durch eine starke mechanische Einwirkung entstehen, bei der es zu einer Stauchung der Wirbelsäule kommt. Dies kann beispielsweise bei Sturz auf die ausgestreckten Beine, auf das Gesäß oder auch auf den Kopf der Fall sein. Ein Verkehrsunfall kann ebenfalls verantwortlich sein. Der hohe Druck auf den Wirbelkörper führt zu einem Zusammenbrechen des Knochens.

Bei einer Erkrankung mit starker Schädigung der Knochensubstanz, wie bei Osteoporose, ist der Knochen anfälliger. Hier kann es auch ohne Gewalteinwirkung (Spontanfraktur) oder nur mit leichter Einwirkung zu einem Wirbelkörper-Kompressionsbruch kommen. Dies wird als pathologische Fraktur bezeichnet. Bei Tumoren kann es zum so genannten Sinterbruch kommen, bei dem der Wirbelkörper zusammensackt.

Bei Osteoporose sind Stauchungsbrüche von Wirbeln die häufigste Komplikation. Bereits durch Ereignisse wie Heben, Vorbücken oder unsanftes Aufkommen können solche Wirbelbrüche passieren. Nicht immer lassen sich die Brüche mit bestimmten Auslösern in Verbindung bringen. Häufig ist der vordere Bereich des Wirbelkörpers stärker betroffen als der hintere. Dadurch kommt es vorne zu einer deutlicheren Abflachung und zu einer Wirbelsäulenkrümmung nach vorne.

Symptome

Bei einer Stauchungsfraktur der Wirbelsäule treten häufig keine Beschwerden auf. Oft wird jedoch ein Schmerz bemerkt, der bei weiterer Stauchung, bei Bewegungen oder bei Druck zunehmen kann. Beim Liegen gehen die Schmerzen zurück. Schmerzen durch eine osteoporotische Fraktur bessern sich meist nach vier bis sechs Wochen und sind nach zwölf Wochen nicht mehr vorhanden.

Eine Verformung der Wirbelsäule, beispielsweise ein Buckel (Kyphose) oder eine Verkürzung, kann sichtbar sein. Dadurch kann die Körpergröße abnehmen. Es kann zu Schwierigkeiten kommen, in aufrechter Körperlage zu stehen, sich vorzubeugen oder zu strecken, zu gehen oder etwas hochzuheben oder zu tragen.

Durch Wirbelstauchung und Kompressionsbrüche kommt es meist nicht zu einer Verletzung des Rückenmarks und den davon abgehenden Nervensträngen. Bei Brüchen durch Unfälle oder Stürze ist die Gefahr jedoch erhöht. Bei Rückenmarksverletzungen können Lähmungen und Taubheitsgefühl der Beine auftreten. Manchmal kommt es zu fehlender Kontrolle über den Stuhl- oder Urinabgang (Stuhlinkontinenz, Harninkontinenz).

Die Heilungsphase und die Zeit, in der Schmerzen bestehen, können lange andauern. Durch die Formveränderung des Wirbelkörpers wird auch in anderen Bereichen der Wirbelsäule die Belastung größer. Das Risiko für weitere Kompressionsbrüche ist in der Folge erhöht. Zudem müssen die Muskeln mehr Kraft aufwenden, um die Wirbelsäule gerade zu machen. Das kann zu Verspannungen und anhaltenden Rückenschmerzen führen. In schweren Fällen kann durch den gebeugten Rücken der Inhalt von Brusthöhle und Bauchraum weniger Platz haben. Die Lungenfunktion kann dann abnehmen und der Bauch nach vorne treten.

Diagnose

Patienten mit Anzeichen auf eine Stauchung mit Kompressionsfraktur der Wirbelsäule werden befragt (Anamnese) und körperlich untersucht. Dabei achtet der Arzt auf Formabweichungen, Höhenminderungen und Bewegungseinschränkungen der Wirbelsäule und klopft die Wirbel auf Schmerzen ab. Wichtig ist eine neurologische Beurteilung zum Ausschluss von Nervenschädigungen. Röntgenaufnahmen werden angefertigt, auf denen der Bruch und die verminderte Höhe des Wirbelkörpers meist gut zu sehen ist. Auch weitere bildgebende Verfahren können durchgeführt werden, zum Beispiel eine Computertomographie (CT) oder eine Kernspintomographie (MRT). Üblicherweise erfolgt eine Blutentnahme, um eine Laboruntersuchung durchzuführen. Nach einem Unfall ist eine Untersuchung anderer Körperbereiche sinnvoll, etwa um zu klären, ob ein Fersenbeinbruch entstanden ist.

Besteht die Vermutung, dass eine Osteoporose vorliegen könnte, kann eine Knochendichtemessung sinnvoll sein.

Differenzialdiagnose (Abgrenzung von anderen Erkrankungen)

Von einer Wirbelstauchung müssen Rückenschmerzen und Wirbelsäulenverformungen anderer Ursache unterschieden werden. Zu den möglichen anderen Gründen gehören:

- Erkrankungen des Rückenmarks oder der Nerven

- verschleißbedingte (degenerative) Erkrankungen der Wirbelsäule wie Bandscheibenvorfälle

- rheumatische Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis

- Entzündungen der Wirbelsäule (Spondylitis, Spondylodiszitis)

Therapie

Die wichtigsten Behandlungsziele bei Kompressionsbrüchen der Wirbelsäule sind Schmerzbesserung, Erreichen einer guten Beweglichkeit und Verhindern weiterer Brüche. Die Auswahl der Therapie richtet sich danach, ob der Bruch stabil oder instabil ist und welche Symptome vorhanden sind. Die allgemeine Knochenstabilität, das Alter und die Aktivitätsansprüche der Betroffenen spielen ebenfalls eine Rolle.

Konservative Therapie

Häufig ist eine nichtoperative Therapie ausreichend, um eine Wirbelkörperkompressionsfraktur zu behandeln. Dazu wird meist für sechs Wochen bis zwei Monate ein stabilisierendes Korsett angelegt. Schmerzmittel wie Paracetamol können gegeben werden. Für einige Tage kann Bettruhe angeordnet werden. Im Allgemeinen ist es sinnvoll, wenn Betroffene immer wieder aufstehen und einige Schritte gehen. Dadurch wird die Beweglichkeit erhalten. Aus diesem Grund wird auch spezielle Krankengymnastik wird durchgeführt. Wenn eine Osteoporose festgestellt wurde, kann diese mit Medikamenten behandelt werden.

Operation

Im Allgemeinen werden instabile Kompressionsbrüche operiert. Falls eine Quetschung des Rückenmarks vorliegt, muss rasch (innerhalb einiger Stunden) eine Operation erfolgen, mit der das Rückenmark vom Druck entlastet wird.

Bei stabilen Brüchen ist oft eine minimal-invasive Therapie angezeigt (Kyphoplastie, Vertebroplastie). Dies trifft insbesondere zu, wenn ein akuter, schmerzhafter Bruch bei Vorschädigung der Knochensubstanz, zum Beispiel durch Osteoporose, eingetreten ist. In diesem Fall ist eine herkömmliche offene Operation meist nicht erfolgversprechend. Allerdings kann eine Kypho- oder Vertebroplastie auch im Rahmen einer offenen Operation durchgeführt werden. Auch bei Tumoren kann sich eine solche Operation eignen. Behandlungsziel ist es, den Wirbelkörper so weit wie möglich wieder aufzurichten und zu festigen. Die Ausheilungsphase, in der Schmerzen auftreten, soll verkürzt werden.

Die minimal-invasive Chirurgie am eingefallenen Wirbelkörper kann in örtlicher Betäubung oder in Vollnarkose durchgeführt werden. Der Patient liegt während der Operation auf dem Bauch. Unter Röntgendurchleuchtung werden eine oder zwei Nadeln in den geschädigten Wirbelkörper eingestochen. Es können zwei verschiedene Verfahren durchgeführt werden, um den Wirbelkörper wieder aufzurichten:

- Bei der Kyphoplastie wird ein Katheter über die Kanüle in den Wirbelkörper eingeführt. Daran befindet sich ein kleiner Ballon. Dieser Ballonkatheter wird dann durch Füllung mit einem Kontrastmittel aufgetrieben. Der in sich zusammengefallene Wirbel wird dadurch ausgedehnt. Der Druck während der Maßnahme wird durch Messgeräte exakt bestimmt. Durch die Ballondehnung entstehen ein oder zwei Kammern im Wirbelkörper.

- Bei der Vertebroplastie wird die Kanüle in den Wirbelknochen eingeführt, ohne daraufhin einen Ballonkatheter zu verwenden.

Bei beiden Behandlungsvarianten wird durch die Kanüle Knochenzement eingespritzt, um den instabilen Wirbelkörper aufzufüllen. Knochenzement ist eine Art Kunststoff, der zum Beispiel auch zur Gelenkprothesenbefestigung verwendet wird. Manchmal wird auch ein anderes Knochenersatzmittel verwendet. Die flüssigen Materialien verhärten von selbst und stützen dann den Knochen.

Nach der Operation muss die Wirbelsäule für einige Zeit besonders geschont werden. Die Dauer richtet sich nach der Operation und dem Befund und wird mit dem Arzt besprochen. Ein Korsett, Gehhilfen oder ähnliche Hilfsmittel können erforderlich werden. Krankengymnastik kann angezeigt sein. Später ist in der Regel eine normale Belastung möglich.

Zu welchen Komplikationen kann es bei Operationen kommen?

Bei einer Operation kann es zu Blutungen, Nachblutungen und Blutergüssen kommen. Infektionen, Wundheilungsstörungen und Narbenbildungen können auftreten. Bei Eingriffen an der Wirbelsäule können wichtige Gewebe und Strukturen in der Nähe geschädigt werden. Durch Verletzung von Nerven kann es unter anderem zu Sensibilitätsstörungen oder Lähmungserscheinungen kommen. Eine Querschnittlähmung ist nicht auszuschließen. Wird ein Knochenersatzmittel eingeführt, kann es in das den Wirbelkörper umgebende Gewebe gelangen, zum Beispiel in den Rückenmarkskanal mit Rückenmark und Nerven. In Ausnahmefällen kann es auch in Blutgefäße geraten und diese blockieren. Nach dem Eingriff kann es zu einer verminderten Beweglichkeit oder zu einer Wirbelgelenkversteifung kommen. Allergische Reaktionen jeden Schweregrades sind möglich.

Prognose

Bei einem stabilen Bruch lässt sich in vielen Fällen ohne Operation in einigen Wochen bis Monaten eine Beschwerdefreiheit erreichen. Der Alltag kann nach der Ausheilung oft ohne Schmerzen wieder normal bewältigt werden. Deutliche Wirbelsäulenverkrümmungen können bestehen bleiben. Folgen wie Verspannungen können ebenfalls auftreten.

Durch eine Kyphoplastie oder Vertebroplastie lassen sich die Schmerzen nach kurzer Zeit, oft schon nach Stunden, deutlich abschwächen oder sie verschwinden ganz. Der Patient kann dann normalerweise aufstehen. Für die ersten Monate ermöglichen die Verfahren eine erfolgreiche Schmerzlinderung. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass es zu keiner Besserung der Beschwerden kommt.

Drückt Gewebe auf das Rückenmark, dann muss so schnell wie möglich eine Entlastungs-OP durchgeführt werden. Bereits nach Stunden erhöht sich das Risiko, dass eine Schädigung des Rückenmarks mit entsprechenden Ausfällen bestehen bleibt.

Die zugrunde liegende Erkrankung (zum Beispiel Osteoporose) kann durch die minimal-invasive Operation nicht bekämpft werden. Daher kann es in anderen Wirbelkörpern leicht zu Stauchungsbrüchen kommen. Hierzu kann nach der Operation eine Arzneimitteltherapie notwendig sein.

Vorbeugung

Um einer Wirbelstauchung mit Kompressionsbruch vorzubeugen, sind Sicherheitsmaßnahmen und umsichtiges Verhalten bei der Arbeit, in der Freizeit und im Straßenverkehr wichtig. Bei Tätigkeiten auf Leitern und Gerüsten ist immer auf eine ausreichende Sicherung zu achten. Das gilt ebenso für Klettern an einer Wand, in den Bergen oder in einem Baum. Im Auto reduziert Angurten die Gefahr von schweren Verletzungen der Wirbelsäule und anderer Körperbereiche.

Menschen mit Osteoporose müssen besonders aufpassen, ihre Wirbelsäule nicht zu stark zu belasten. Wesentlich ist es, im Sitzen und Stehen und bei bestimmten Tätigkeiten auf die richtige Haltung zu achten und Stolperfallen zu beseitigen (Wie kann man bei Osteoporose einen Stauchungsbruch der Wirbelsäule verhindern?). Zur Vorbeugung gehört auch die richtige Behandlung der Osteoporose durch eine gesunde Lebensweise und gegebenenfalls mit Medikamenten.

Quellen anzeigenQuellen ausblenden

AWMF – S1-Leitlinie Verletzungen der thorakolumbalen Wirbelsäule: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/187-031 (online, letzter Abruf: 03.09.2023)

Wissenschaftlicher Dachverband Osteologie – DVO Leitlinie Osteoporose: https://dv-osteologie.org/osteoporose-leitlinien (online, letzter Abruf: 03.09.2023)

Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie, Universitätsklinikum Düsseldorf, R. Bostelmann – Vertebroplastie / Kyphoplastie: https://www.dgnc.de/fileadmin/media/dgnc_homepage/publikationen/fortbildungstagungen/2015/2%20Do/Bostelmann.pdf (online, letzter Abruf: 03.09.2023)

gesund.bund.de – Wirbelbruch: https://gesund.bund.de/wirbelbruch (online, letzter Abruf: 03.09.2023)

aktualisiert am 05.09.2023