Osteoporose (Knochenschwund)

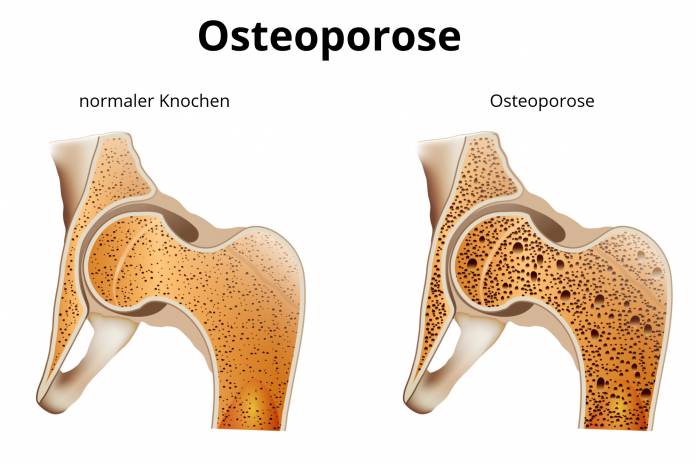

Die Osteoporose ist eine Erkrankung, bei der es wegen einer Abnahme der Knochensubstanz zur verminderten Stabilität der Knochen kommt. Sie wird deshalb auch Knochenschwund genannt. Die Knochendichte geht zurück. Betroffene haben ein erhöhtes Risiko, Knochenbrüche zu erleiden, beispielsweise am Oberschenkelhals (Schenkelhalsbruch), am Speichenknochen (Radiusfraktur am Unterarm/Handgelenk) oder vor allem in der Wirbelsäule (Wirbelkörper). Wirbelbrüche führen charakteristischerweise zu einer Abnahme der Rückenlänge und damit der Körpergröße.

Etwa 80 Prozent der von Osteoporose betroffenen Menschen sind Frauen, die sich in der Zeit nach den Wechseljahren (Menopause) befinden. Im höheren Alter ab dem 70. Lebensjahr nimmt sowohl bei Männern als auch bei Frauen die Häufigkeit der Osteoporose zu. Nur in wenigen Fällen erkranken jüngere Personen an der Osteoporose. Insgesamt ist von über sechs Millionen Betroffenen in Deutschland auszugehen (Epidemiologie der Osteoporose – Bone Evaluation Study).

Ursachen der Osteoporose (Knochenschwund)

Die Ursachen der Erkrankung sind unterschiedlich. Eine primäre Osteoporose wird von einer sekundären Osteoporose abgegrenzt. Sekundär bedeutet, dass eine andere Grunderkrankung dafür verantwortlich ist. Dies betrifft nur etwa fünf Prozent der Osteoporose-Fälle. Eine primäre Osteoporose hat kaum ermittelbare direkte Ursachen, sondern entsteht aus eigenen Gründen. Hierbei spielen Risikofaktoren eine wesentliche Rolle.

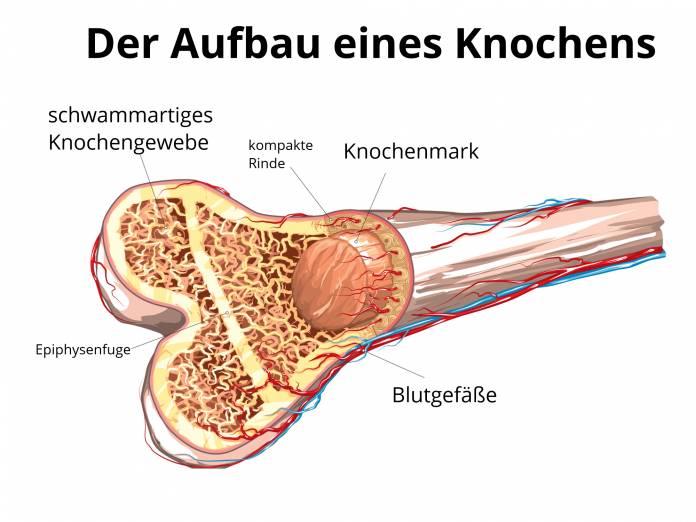

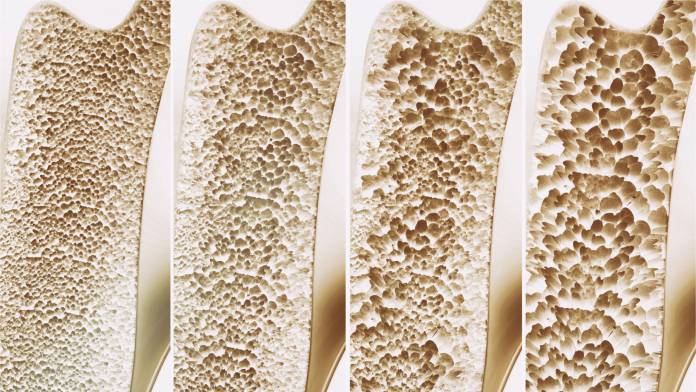

Beim normalen Verlauf der Entwicklung vermehrt sich die Knochenmasse zunächst bei Kindern und Jugendlichen. Im Alter von etwa 20 Jahren ist die Knochensubstanz am dichtesten. Ab circa 40 Jahren baut sich die Substanz ganz langsam ab, um normalerweise 0,5 Prozent jährlich. Der Knochen besteht zum größten Teil aus Calcium und Phosphat. Ein Mangel oder ungünstiges Verhältnis zwischen Calcium und Phosphat kann zu einer Verminderung der Knochenmasse führen.

Primäre Osteoporose

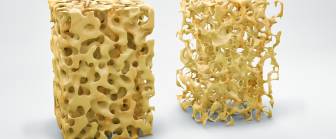

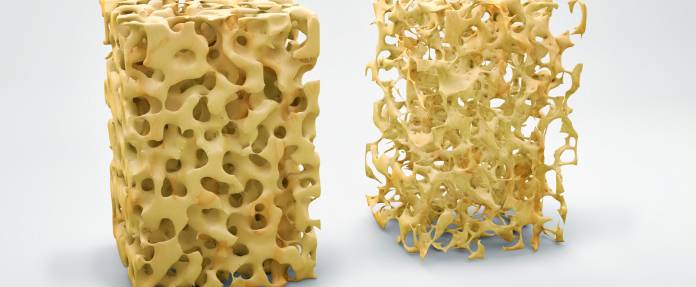

Die viel häufigere primäre Form der Osteoporose ist durch ein Ungleichgewicht von Vorgängen in den Knochen gekennzeichnet. Die Knochensubstanz wird insgesamt zu stark abgebaut und zu wenig aufgebaut. Die Knochendichte geht zurück und insofern nimmt die Stabilität der Knochen ab. Zuerst betrifft dies die balken- beziehungsweise schwammartigen Innenbereiche der Knochen (Spongiosa). Später werden auch die kompakten Anteile des Knochens (Compacta) schwächer, die vor allem im äußeren Bereich zu finden sind.

Meist ist die Dichteabnahme auf einen Mangel der Geschlechtshormone Östrogen oder Testosteron zurückzuführen. Der Eierstock beziehungsweise die Hoden produzieren bei Betroffenen zu wenig an diesen Hormonen. Insbesondere bei Frauen in und nach den Wechseljahren (um das 50. Lebensjahr) kommt es zu einem Mangel an Östrogen, dem weiblichen Geschlechtshormon. Ebenso möglich, aber deutlich seltener ist bei Männern ein Mangel an Testosteron, dem männlichen Geschlechtshormon. Dieses wirkt sich ebenfalls auf die Knochensubstanz aus. Typischerweise verlieren betroffene Frauen kurz nach den Wechseljahren schneller an Knochensubstanz (Dichteminderung um mehr als 3,5 Prozent pro Jahr) als ältere Menschen mit Osteoporose (spätere Osteoporose mit weniger als 3,5 Prozent Dichteabnahme im Jahr). In wenigen Fällen tritt eine primäre Osteoporose bei jungen Menschen auf. Die Ursache dafür ist unbekannt (idiopathische Osteoporose).

Risikofaktoren für eine primäre Osteoporose sind eine Vorbelastung in der Familie (die Neigung zur Osteoporose wird vererbt) oder bei Frauen ein geringer zeitlicher Abstand (von unter 30 Jahren) zwischen der ersten aufgetretenen Monatsblutung und den Wechseljahren. Personen, die über längere Zeit viel rauchen oder viel Alkohol trinken, erhöhen ihre Gefahr für die Osteoporose. Des Weiteren kommt die Erkrankung gehäuft bei schlanken Menschen vor.

Sekundäre Osteoporose

Die sekundäre Osteoporose ist die Folge anderer Erkrankungen. Dazu gehören vor allem Erkrankungen des Hormonsystems. Unterschiedliche Hormone haben einen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel wie beispielsweise Cortisol (ein Hormon der Nebenniere), Parathormon (ein Hormon der Nebenschilddrüse), T3 und T4 (Schilddrüsenhormone) oder das Wachstumshormon STH (ein Hormon der Hirnanhangdrüse). Erkrankungen der jeweiligen Organe können damit zu einem Ungleichgewicht der Hormone führen. Cortisol begünstigt den Knochenabbau und kann neben einer Überproduktion auch aufgrund der Anwendung cortisonhaltiger Medikamente in zu hohen Mengen im Körper sein. Die Schilddrüsenhormone verschnellern Stoffwechselvorgänge im Körper und begünstigen einen Abbau von Knochensubstanz. Das Parathormon beeinflusst das Calcium im Körper und fördert, dass es sich aus dem Knochen löst.

Ein Knochenschwund kann sich bei einem Mangel an Calcium oder an Vitamin D entwickeln. Grund ist, dass das im Rest des Körpers fehlende Calcium aus den Knochen bereitgestellt wird. Unzureichende Ernährung ist ein Grund für den Mangel, zum Beispiel bei Magersucht oder bei längerer strikter Diät.

Bei fehlender Belastung und Inaktivität nimmt die Knochensubstanz ebenfalls nach und nach ab. Dies kann beispielsweise bei Patienten mit Bewegungsmangel oder Beweglichkeits-Einschränkung zu der Osteoporose führen.

Zudem stehen einige Krankheiten in Verbindung mit der Osteoporose. Zu diesen gehören Gelenkrheuma (Rheumatoide Arthritis), Morbus Bechterew (eine hauptsächlich an den Wirbelsäulengelenken auftretende Erkrankung), Lupus erythematodes (Schmetterlingsflechte), Morbus Crohn (eine chronisch-entzündliche Darmkrankheit) oder die Erbleiden Marfan-Syndrom, Osteogenesis imperfecta oder Ehlers-Danlos-Syndrom.

Symptome der Osteoporose

Die Dichteabnahme des Knochens entwickelt sich langsam. Über längere Zeit bemerken die Betroffenen nichts von der Störung. Ein mögliches erstes Anzeichen von Osteoporose ist ein geringer oder (bei Wirbelbruch) stärkerer Schmerz in der Wirbelsäulengegend.

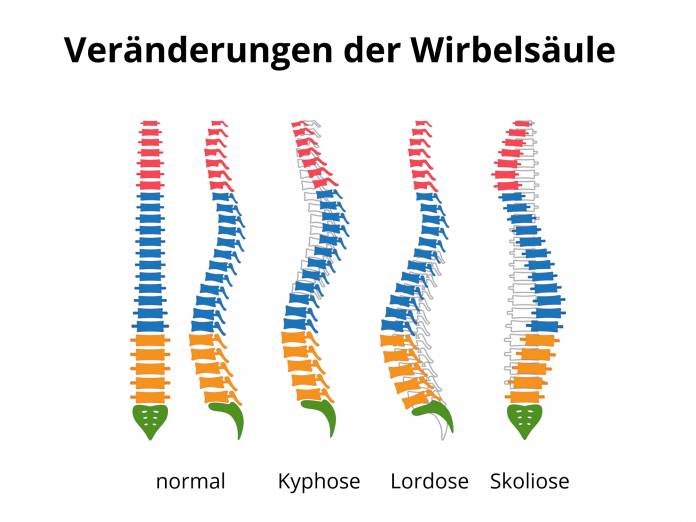

Die Neigung zu Knochenbrüchen ist bei Osteoporose-Patienten erhöht. Häufig macht sich das in der Wirbelsäule an den Wirbelknochen (Wirbelkörpern) bemerkbar. Sie fallen in sich zusammen und werden durch den Bruch flacher. Auffällig wird dann ein Rundrücken (Kyphose), ein Hohlkreuz (Lordose) oder eine verkürzte Wirbelsäule. Die Körpergröße wird geringer. Die Wirbelsäulenveränderungen können zu auffälligen Hautfalten am Rücken führen, die schräg seitlich nach unten laufen und anschaulich als Tannenbaum-Phänomen bezeichnet werden. Schmerzen und Verkrümmungen führen oft zu weiteren Fehlstellungen und Schonhaltungen. Verspannte Muskeln sind die Folge.

Eine weit fortgeschrittene Osteoporose kann die Knochen so brüchig machen, dass Frakturen (Brüche) auch ohne starke mechanische Einwirkung entstehen.

Diagnose der Osteoporose

Besteht der Verdacht, dass sich eine Osteoporose entwickelt, oder zeigen sich bereits Symptome wie Rückenschmerzen, sollte nicht zu lange gezögert werden, zum Arzt zu gehen.

Am Anfang der Diagnose steht die Anamnese, das Untersuchungsgespräch mit dem Arzt. Der Patient berichtet über Beschwerden und Vorerkrankungen. Daraufhin findet eine körperliche Untersuchung statt, bei der der Zustand der Wirbelsäule beurteilt wird. Blut wird abgenommen und zur Laboruntersuchung gegeben. Anhand bestimmter Werte kann festgestellt werden, ob eine primäre oder sekundäre Osteoporose besteht und wie schwer die Erkrankung ist.

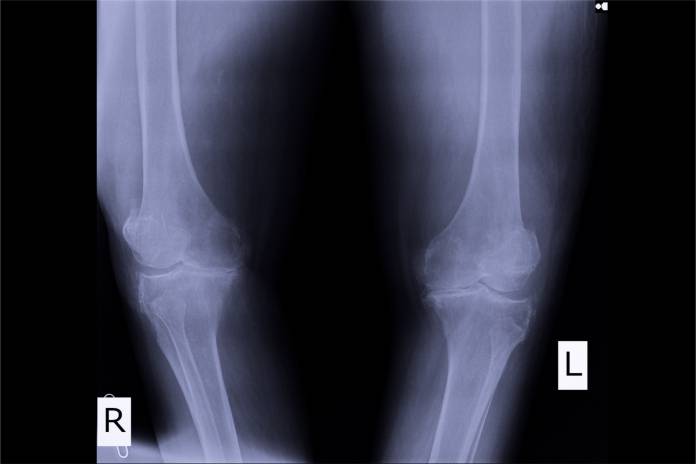

Auf einem Röntgenbild können mögliche Knochenbrüche festgestellt werden. Zudem lassen sich Veränderungen der Knochen erkennen, wenn die Knochenmasse um 30 Prozent oder mehr abgenommen hat. Eine Szintigraphie (Knochenszintigraphie) kann durchgeführt werden. Es handelt sich um eine nuklearmedizinische Untersuchung, die die Umbauprozesse beurteilen hilft. Eine Knochendichtemessung (Densitometrie) ist sinnvoll, um die Schwere der Osteoporose zu bestimmen. Eine Probeentnahme aus dem Knochen (Biopsie), um das Gewebe im Labor zu untersuchen, kann ebenfalls sinnvoll sein.

Differenzialdiagnose (Abgrenzung von anderen Erkrankungen)

Eine hohe Knochenbrüchigkeit oder eine Verkürzung und Verkrümmung der Wirbelsäule treten nicht nur bei Osteoporose auf. Andere Krankheiten können ebenfalls dazu führen:

- Ein Vitamin-D-Mangel ist durch eine verminderte Härte der Knochen gekennzeichnet. Diese Erkrankung wird beim Kind als Rachitis und beim Erwachsenen als Osteomalazie bezeichnet.

- Bösartige Knochentumore oder Metastasen (Tochtergeschwülste) an den Knochen können anfangs als Osteoporose fehlgedeutet werden.

- Knochenbrüche können selbstverständlich bei gesunden Menschen eintreten, wenn die Knochen entsprechend überlastet werden (zum Beispiel bei Unfällen).

- Rückenschmerzen und Wirbelsäulenkrümmungen können andere Erkrankungen als die Osteoporose zugrunde liegen, zum Beispiel ein Morbus Bechterew oder ein Morbus Scheuermann.

Therapie der Osteoporose

Die Behandlung einer Osteoporose ist nicht nur von den Folgen, sondern auch von der Ursache abhängig. Hormone, bei denen ein Mangel zu einer Osteoporose geführt hat, werden ersetzt. Die betreffenden Hormone können mittels Tabletten oder Injektionen verabreicht werden (Hormontherapie).

Einfache Maßnahmen

Mit einigen Maßnahmen lässt sich der Eintritt oder das Voranschreiten einer Osteoporose aufhalten.

Eine Ernährung mit ausreichender Calcium-Zufuhr (insbesondere über Milch und Milchprodukte oder Mineralwasser) ist erforderlich. Manchmal muss Calcium oder auch Vitamin D über Nahrungsergänzungsmittel (Tabletten) eingenommen werden. Ein regelmäßiger Aufenthalt in der Sonne fördert die Bildung von Vitamin D. Der Verzehr von Nahrung, die viel Phosphat enthält (Wurst, Cola), sollte hingegen reduziert werden.

Lesen Sie auch:Welche Ernährung ist bei Osteoporose sinnvoll?

Wichtig, um Knochendichte aufzubauen oder zumindest den Knochenschwund aufzuhalten, ist auch regelmäßige körperliche Betätigung. Für von Osteoporose betroffene Patienten gibt es die Möglichkeit von passender Krankengymnastik und Reha-Sport. Bei der Ausübung körperlicher Tätigkeiten muss darauf geachtet werden, dass kein Risiko für einen Knochenbruch eingegangen wird. Betroffene mit Osteoporose können zum Beispiel zur Vorbeugung von Brüchen der Oberschenkelknochen (Oberschenkelhalsfrakturen) Schutzhosen mit elastischen Polstern tragen (Hüftprotektoren).

Medikamentöse Therapie

Eine Osteoporose mit Knochenumbau muss mit Medikamenten behandelt werden, die auf den Stoffwechsel einwirken:

- Bisphosphonate sind Mittel, die den Knochenabbau hemmen. Werden sie regelmäßig eingenommen, dann wird das Risiko für Knochenbrüche stark gesenkt.

- Raloxifen ist ein Wirkstoff, der das Knochenbruchrisiko reduziert, insbesondere in der Wirbelsäule. Das Medikament hat ähnliche Wirkungen wie das weibliche Geschlechtshormon Östrogen, wirkt aber nicht auf Gebärmutter und Brüste. Raloxifen gehört zu einer Gruppe von Medikamenten, die SERM (selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren) genannt werden.

- Mit Denosumab, einem speziellen Antikörper (monoklonaler Antikörper), kann die Rate an Knochenbrüchen ebenfalls erheblich gesenkt werden.

- Bei einer schwierigen Osteoporose können manchmal Injektionen von Parathormon sinnvoll sein, die täglich über einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten erfolgen. Parathormon sorgt für einen verstärkten Calcium-Einbau in die Knochen.

- In manchen Fällen können Fluoride eingesetzt werden, die den Knochenaufbau fördern. Sie machen die Knochen jedoch nicht stabiler.

Bei der Einnahme von Medikamenten kann es zu Nebenwirkungen kommen. Unerwünschte Wirkungen von Bisphosphonaten können beispielsweise Reizerscheinungen der Speiseröhre, weitere Magen-Darm-Beschwerden oder Störungen der Hornhaut des Auges sein. Bei Raloxifen sind Wechseljahrsbeschwerden möglich. Fluorid kann leicht überdosiert werden und zu starken Beschwerden führen sowie bei zu langer Anwendung die Knochenbrüchigkeit erhöhen.

Lesen Sie auch:Welche Medikamente und Tabletten helfen bei Osteoporose?

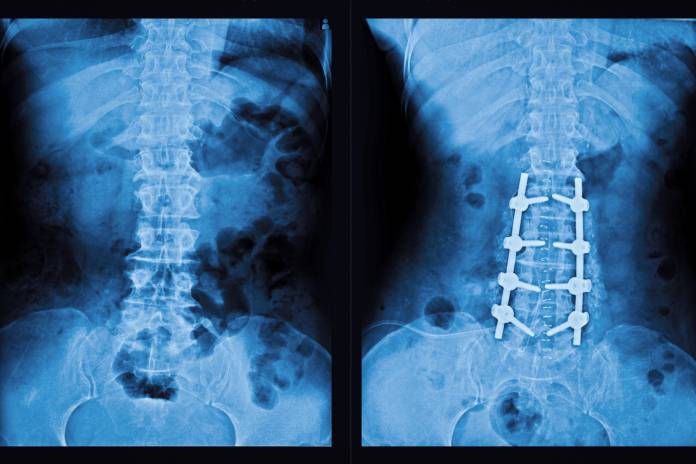

Operationen

Bei eingetretenen Knochenbrüchen durch Osteoporose werden oft Operationen durchgeführt. Für Stauchungsbrüche an Wirbelkörpern gibt es spezielle Operationsmethoden, die die Wirbelsäule aufrichten und stabilisieren (Vertebroplastie, Kyphoplastie).

Prognose

Maßnahmen wie die richtige Ernährung, der Ersatz von Calcium und Vitamin D und ausreichende, maßvolle Bewegung beugen der Erkrankung vor. Häufig lassen sich Knochenschwund und resultierende Knochenbrüche damit verhindern. Wichtig ist es, mögliche Anzeichen einer Osteoporose ernst zu nehmen und sie gleich abklären zu lassen. Wird die Erkrankung über einen ausgedehnten Zeitraum nicht behandelt, schreitet der Knochenabbau allmählich fort und lässt sich nicht einfach wieder ausgleichen. Knochenbrüche und eine weitere Schädigung der Wirbelsäule können die Folge sein.

Bei einer bestehenden Osteoporose helfen Medikamente, die Knochenstabilität zu erhalten und zu bessern. Meist müssen die Medikamente auf Dauer eingenommen werden. Bisphosphonate können die Rate an neuerlichen Knochenbrüchen um annähernd die Hälfte herabsetzen. Einzelne Patienten sprechen jedoch unterschiedlich gut auf die Medikamente an. Oft dauert es auch einige Zeit, bis der Zustand der Knochensubstanz nennenswert verbessert ist.

Weiterführende Informationen

Quellen anzeigenQuellen ausblenden

Dachverband Osteologie – DVO Leitlinie Osteoporose: https://dv-osteologie.org/osteoporose-leitlinien (online, letzter Abruf: 27.08.2023)

Robert Koch-Institut – Osteoporose: https://www.rki.de/DE/Content/GesundAZ/O/Osteoporose/Osteoporose_inhalt.html (online, letzter Abruf: 27.08.2023)

Deutsches Ärzteblatt, Erika Baum, Klaus M. Peters – Primäre Osteoporose – leitliniengerechte Diagnostik und Therapie: https://www.aerzteblatt.de/archiv/64181/Primaere-Osteoporose-leitliniengerechte-Diagnostik-und-Therapie (online, letzter Abruf: 27.08.2023)

NCBI, Der Internist, Barbara Obermayer-Pietsch, Ines Fössl, Hans Peter Dimai – Langfristige Therapiekonzepte bei Osteoporose: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8079292/ (online, letzter Abruf: 27.08.2023)

Pharmazeutische Zeitung, Brigitte M. Gensthaler – Weniger Knochenbrüche mit Denosumab: https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=34435 (online, letzter Abruf: 27.08.2023)

aktualisiert am 27.08.2023