Nierentransplantation

2021 wurden in Deutschland 1.992 Nieren transplantiert. Die Nierentransplantation ist damit die häufigste Transplantation in Deutschland. Etwa 70 Prozent der Patientinnen und Patienten, die auf eine Nierentransplantation warten, erhalten eine Niere eines Verstorbenen. Etwa 30 Prozent erhalten eine Lebendnierentransplantation (z.B. von Verwandten).

Da die Zahl der Organspender in Deutschland nicht ausreicht, muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Zum 31.12.2021 standen 6.593 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für eine Nierentransplantation. Leider besteht aufgrund von Organmangel eine Wartezeit von bis zu 8 Jahren. Während der Wartezeit sollten Patientinnen und Patienten darauf achten, dass sie rund um die Uhr, auch im Urlaub oder bei Tagesausflügen, erreichbar sind. Fernreisen sollten stets mit dem Transplantationszentrum abgestimmt sein.

Menschen mit chronischem Nierenversagen (Niereninsuffizienz) sind auf regelmäßige Dialysebehandlungen angewiesen. Ein chronisches Nierenversagen kann durch verschiedene Erkrankungen ausgelöst werden, z.B. als Folge eines langjährigen Bluthochdrucks oder eines Diabetes mellitus.

Voraussetzungen für die Aufnahme auf die Warteliste

Voraussetzung für den Erhalt einer Niere ist die Aufnahme in die Warteliste eines Transplantationszentrums. Die Voraussetzungen dafür sind:

- eine angeborene oder erworbene, nicht rückbildungsfähige Nierenerkrankung, die eine Dialysebehandlung erforderlich macht (bereits eingetreten oder unmittelbar bevorstehend)

- ein chronisches Versagen eines Transplantats der Niere

Bis zur Aufnahme in die Warteliste sind mehrere Schritte erforderlich:

1. Schritt - ausführliches Aufklärungsgespräch

Vor der Aufnahme in die Warteliste wird mit dem Patienten ein ausführliches Aufklärungsgespräch geführt. Dabei geht es um das operative Vorgehen und die Risiken einer Nierentransplantation. Es wird auch auf die Folgen der Transplantation hingewiesen, sowohl auf medizinischer als auch auf sozialer und psychischer Ebene. Zum Aufklärungsgespräch gehören auch die Nebenwirkungen und die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrolluntersuchungen.

2. Schritt - Voruntersuchungen

Vor der Transplantation müssen einige Untersuchungen durchgeführt werden. Dazu gehören eine gründliche körperliche Untersuchung, Blutuntersuchungen, Herz-Kreislauf-Untersuchungen, Lungenfunktionstests, Ultraschalluntersuchungen des Bauchraums und Untersuchungen auf psychiatrische und psychosomatische Erkrankungen. Welche Untersuchungen durchgeführt werden, wird individuell entschieden.

3. Schritt - Aufnahme auf die Warteliste

Nach Abschluss aller Untersuchungen entscheidet die Nierentransplantationskonferenz über die Aufnahme des Patienten auf die Warteliste. Die Nierentransplantationskonferenz besteht aus einem Transplantationschirurgen, einem Nephrologen und einem unabhängigen Arzt. Bei Bedarf können weitere Fachärzte hinzugezogen werden.

Wer diese Zeit als sehr belastend empfindet, kann sich in einer Dialyse-Selbsthilfegruppe mit Gleichgesinnten austauschen.

Transplantationsgesetz

Im Transplantationsgesetz (Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben) (Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben) aus dem Jahr 2000 ist festgelegt, dass alle Transplantate nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht verteilt werden.

2020 wurde das Gesetz angepasst und die letzte Änderung beschlossen. Ziel ist es, mehr Menschen für die Organspende zu gewinnen. Um die Entscheidungsbereitschaft zu stärken, sollen die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig nach ihrer Haltung zur Organspende befragt werden. Eine Erklärung zur Organspende soll künftig auch in Ausweisbehörden möglich sein. Auch Hausärztinnen und Hausärzte sollen in Zukunft ihre Patientinnen und Patienten zu diesem Thema befragen.

In Deutschland bestimmt das Transplantationsgesetz für die Lebendnierenspende, dass Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahe stehen, nach medizinischer und ethischer Beurteilung eine Niere spenden können.

Voraussetzungen für eine Nierentransplantation

Grundvoraussetzungen für eine Transplantation sind eine ausreichende Mitarbeit des Patienten, keine Infektionen, keine fortschreitenden bösartigen Erkrankungen, keine Geschwüre im Magen-Darm-Trakt und bestimmte Immunzellen des Nierenempfängers, die spezifisch gegen die Spenderniere reagieren. Wenn der Patient aufgrund einer Erkrankung oder aus anderen Gründen nicht transplantierbar ist, muss dies dem Transplantationszentrum mitgeteilt werden.

Außerdem muss das Immunsystem des Empfängers über einen längeren Zeitraum medikamentös unterdrückt werden, um Abwehrreaktionen gegen das körperfremde Organ zu vermeiden (Langzeitimmunsuppression).

Das Ziel einer Nierentransplantation

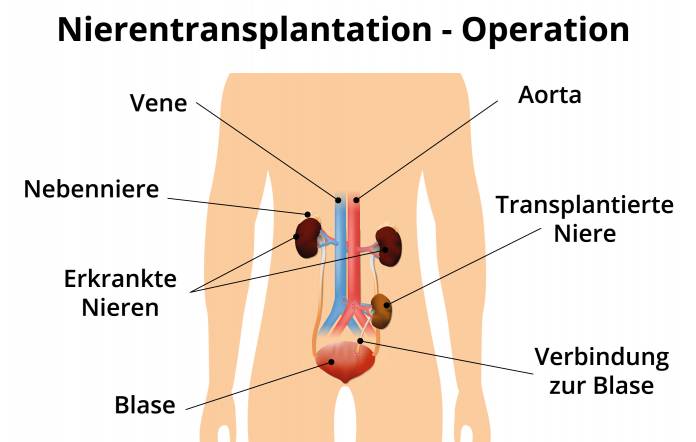

Durch eine Nierentransplantation kann eine ausreichende Entgiftung und Entwässerung auf natürlichem Wege wieder hergestellt werden. Dabei wird eine Spenderniere eingepflanzt und an die eigenen Blutgefäße und Harnwege angeschlossen. Die transplantierte Niere kann die Funktion der eigenen Nieren übernehmen oder ergänzen und eine Dialyse überflüssig machen. Dies erfordert umfangreiche Vorbereitungen und die Verfügbarkeit einer geeigneten Niere eines Verstorbenen oder Lebendspenders.

Wie läuft die Operation ab?

Es hängt von der Art der Organspende ab, ob der Tag der Nierentransplantation für die Patientinnen und Patienten plötzlich und überraschend kommt oder ob die Operation langfristig geplant werden kann. Die Lebendspende eines Verwandten ist gut planbar. Die Patientin oder der Patient hat Zeit, sich darauf einzustellen. Wird ein passendes Organ eines Verstorbenen gefunden, erfolgt die Operation sehr schnell.

Vor der Organtransplantation werden die Patienten gründlich untersucht und auf die Nierentransplantation vorbereitet. Eine Dialysebehandlung kann vor der Operation erforderlich sein.

Der genaue Ablauf der Nierentransplantation

Die Operation wird in Narkose durchgeführt und dauert 2,5 bis 4 Stunden, je nach den anatomischen Verhältnissen im Operationsgebiet und dem Zustand der Gefäße der Transplantatniere (Spenderniere). Vor der Operation wird ein Zugang zur Halsvene gelegt. Über diesen Zugang können während der Operation Medikamente verabreicht werden. Auch ein Blasenkatheter ist notwendig.

Bis auf wenige Ausnahmen (Infektionen, große Zystennieren, funktionslose Nieren) werden die eigenen Nieren belassen. Dadurch wird die Operation kürzer und weniger belastend. Das bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten nach der Operation über drei Nieren verfügen.

In der Regel wird die Spenderniere über einen seitlichen Unterbauchschnitt in den Unterbauch oberhalb der Leiste eingepflanzt. Dies hat gegenüber der Entfernung der eigenen Niere und der Einpflanzung der Spenderniere an gleicher Stelle den Vorteil, dass die Operation technisch einfacher ist, weniger Komplikationen auftreten und die transplantierte Niere für eventuelle spätere Eingriffe (z.B. Punktion) besser zugänglich ist.

Möglich ist eine Einpflanzung in den rechten oder linken Unterbauch.

Um eine gute Durchblutung zu gewährleisten, werden die Blutgefäße der Spenderniere mit den großen Venen und Arterien des Beckens verbunden. Der Harnleiter der Spenderniere, der den Urin aus der Niere in die Harnblase leitet, wird mit der Harnblase verbunden. Meist wird eine Harnleiterschiene eingesetzt, die die Blase mit dem Nierenbecken der neuen Niere verbindet, um den Harnabfluss zu gewährleisten.

Um die Harnblase und die neue Verbindung zwischen dem Harnleiter der Spenderniere und der Harnblase zu entlasten wird in der Regel ein Harnblasenkatheter eingelegt, der nach einigen Tagen, evtl. zusammen mit der Harnleiterschiene entfernt werden kann.

Am Ende der Transplantation legt er einen Drainageschlauch zur Ableitung des Wundsekrets und verschließt die Operationswunde.

Nach etwa 10 bis 14 Tagen können die Hautklammern oder -fäden entfernt werden.

Begleitende Operationen: Häufig werden gleichzeitig mit der Nierentransplantation weitere geplante Operationen durchgeführt, z.B. die Transplantation der Bauchspeicheldrüse. Wenn für Sie Begleitoperationen in Frage kommen, wird Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Sie darüber gesondert informieren.

Mögliche Änderungen oder Erweiterungen des Eingriffs

Vor der Operation sollten die Patientinnen und Patienten in notwendige oder sinnvolle Änderungen oder Erweiterungen des geplanten Eingriffs einwilligen. So kann es z.B. sinnvoll sein, die Spenderniere aufgrund der körperlichen Gegebenheiten auf die Gegenseite zu verpflanzen oder das Bauchfell zur Lymphdrainage zu eröffnen. Auf diese Weise können mehrere Eingriffe unter der gleichen Narkose und unter Vermeidung einer erneuten Operation durchgeführt werden.

Nach der Nierentransplantation

Nach der Nierentransplantation werden die Patientinnen und Patienten ein bis zwei Tage auf der Intensivstation engmaschig überwacht. In den meisten Fällen nimmt die Spenderniere noch während der Operation ihre Funktion auf und produziert den ersten Urin. Es kann jedoch mehrere Wochen dauern, bis die Spenderniere ihre volle Funktion wiedererlangt hat. Bis dahin ist zeitweise eine Dialyse notwendig.

Wenn sich der Zustand des Patienten stabilisiert hat, kann er auf die Normalstation verlegt werden. Auf der Normalstation werden die Patienten dabei unterstützt, so schnell wie möglich wieder mobil zu werden. In dieser Zeit werden auch die immunsuppressiven Medikamente verabreicht und eingestellt. Die meisten Patienten müssen lernen, wieder ausreichend zu trinken. Mit funktionierenden Nieren können wieder größere Flüssigkeitsmengen aufgenommen werden.

Welche Komplikationen und Nebenwirkungen können auftreten?

- Verletzungen von Nachbarorganen (Darm, Harnblase), Blutgefäßen oder Nerven durch die Instrumente führen selten zu schwerwiegenden Komplikationen (Bauchfellentzündung, Darmlähmung, Darmverschluss) oder zu starken Nachblutungen, die eine Erweiterung der Operation, eine Folgeoperation und/oder eine Bluttransfusion erforderlich machen.

- Druckschäden an Nerven oder Weichteilen mit Gefühlsstörungen und selten Lähmungen der Beine durch die Operationslagerung sowie Haut- und Gewebeschäden durch Kriechströme, Wärme (Wärmematten) und/oder Desinfektionsmittel bilden sich in der Regel von selbst zurück. Sie können aber in Einzelfällen eine langwierige Behandlung erfordern. Eine vollständige Wiederherstellung der Nervenfunktion ist nicht immer möglich und es können dauerhafte Narben zurückbleiben.

- Durch die Operationstechnik und auf Grund der Stelle, an der die Niere transplantiert wird, kann es gehäuft zu Lymphstauungen, einer Lymphozele oder einem Lymphödem kommen. Ein erneuter operativer Eingriff kann dann erforderlich werden.

- Wird eine Naht undicht (etwa im Bereich der Harnleiternähte) oder kommt es zu einer Harnleiterenge, zum Gewebeuntergang im Harnleiter oder zum Blutgefäßverschluss, so kann eine Wiedereröffnung des Operationsgebietes nötig werden, beispielsweise für eine Harnleiterneueinpflanzung, eine Gefäßerweiterung oder einen Gefäßersatz.

- Manchmal muss aus Platzgründen der Samenleiter auf der operierten Seite durchtrennt werden. Dies kann in seltenen Fällen zum Verlust des Hoden führen. Sind der verbleibende Samenleiter und der zugehörige Hoden gesund, reicht dies in der Regel zur Zeugungsfähigkeit aus. Ist jedoch dieser Samenleiter oder Hoden geschädigt, so kommt es zum Verlust der Zeugungsfähigkeit. Bei Kinderwunsch besteht die Möglichkeit, vor der Operation Samen einzufrieren und für eine spätere künstliche Befruchtung aufzubewahren.

- Auf der operierten Seite kann es zu einer Minderdurchblutung des Beines kommen. In diesem Fall kann ein gefäßchirurgischer Eingriff notwendig werden.

- Verwachsungen im Bauchraum können auch noch lange Zeit nach der Operation zu chronischen Schmerzen und selten zu einem Darmverschluss führen. Eine erneute Operation kann dann erforderlich werden.

- Bei Wundheilungsstörungen oder entsprechender Veranlagung können schmerzende und ästhetisch störende Narbenwucherungen mit Hautverfärbungen (Keloide) entstehen. Mit konservativen Maßnahmen (z.B. Salben, Druckmassage) und/oder Korrekturoperationen kann versucht werden, solche Narben zu verbessern. Ein Taubheitsgefühl der Haut im Bereich der Operationsnarbe kann zurückbleiben.

- Selten kommt es infolge von Wundheilungsstörungen zu einem Bruch der gesamten Bauchnaht, der in der Regel eine operative Behandlung erfordert. Narbenbrüche, die sich als Spätfolge bilden können, müssen oft operativ verschlossen werden.

- Wie nach jedem operativen Eingriff können sich Blutgerinnsel in den großen Venen bilden (Thrombose), die u. U. verschleppt werden und ein Blutgefäß verschließen (Embolie). Als vorbeugende Maßnahme kommt u. a. die Gabe gerinnungshemmender Mittel (z.B. die Injektion von Heparin) in Betracht, die allerdings zu Blutungsneigung und zu einer schwerwiegenden Störung der Blutgerinnung führen kann.

- Bei Allergie oder Überempfindlichkeit (auf Medikamente, Desinfektionsmittel, Latex) können vorübergehend Schwellung, Juckreiz, Niesen, Hautausschlag, Schwindel oder Erbrechen und ähnliche leichtere Reaktionen auftreten. Schwerwiegende Komplikationen im Bereich lebenswichtiger Funktionen (Herz, Kreislauf, Atmung, Nieren) und bleibende Schäden (Organversagen, Lähmungen) sind sehr selten.

- Trotz aller Sorgfalt, mit der die Spenderorgane ausgewählt und untersucht sowie Fremdblutkonserven, Plasmaderivate und andere Blutprodukte hergestellt werden, lässt sich bei ihrer Übertragung/Anwendung eine Infektion, sehr selten mit Hepatitis-Viren (Leberentzündung) und extrem selten mit HIV (AIDS) nicht sicher ausschließen.

Erfolgsaussichten

Die transplantierte Niere funktioniert nicht immer sofort. Der Beginn der Nierenfunktion kann sich bis zu vier Wochen verzögern. Nach der Transplantation können daher je nach Nieren- und Kaliumwerten sowie Überwässerung mehrere Hämodialysen und Nierenbiopsien notwendig sein.

Die Spenderniere wurde hinsichtlich ihrer Verträglichkeit speziell für den Patienten ausgewählt. Dennoch können Unverträglichkeitsreaktionen auf das körperfremde Organ nicht ausgeschlossen werden; gelegentlich wird die neue Niere vom Körper abgestoßen oder es kommt zu einer Keimbesiedelung, Infektion oder einem chronischen Versagen des neuen Organs. In seltenen Fällen muss die transplantierte Niere wieder entfernt werden.

Nach fünf Jahren sind noch über 75 Prozent der transplantierten Nieren funktionstüchtig. Wird eine transplantierte Niere funktionsuntüchtig, führt dies erneut zur Dialysepflichtigkeit. Eine erneute Transplantation ist nach entsprechender Vorbereitung und Wiederaufnahme in die Warteliste möglich.

Die Überlebensraten von Nierenlebendspendern sind aufgrund der kürzeren Warte- und Dialysedauer, der kürzeren Verweildauer des Spenderorgans außerhalb des Körpers, des optimalen Timings und der planbaren Immunsuppression deutlich besser.

Quellen anzeigenQuellen ausblenden

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Die Nierentransplantation: https://www.organspende-info.de/organspende... (letzter Abruf: 20.03.23)

Transplantationszentrum Mainz, Warteliste und Verteilung: https://www.unimedizin-mainz.de/transplantationszentrum/startseite/niere/warteliste-und-verteilung.html (letzter Abruf 20.03.23)

Arbeitsgemeinschaft der Nierentransplantationszentren Nordrhein-Westfalens, MANUAL zur Vereinheitlichung der Evaluation vor Nierentransplantation und Nierenlebendspende, der Wartelistenführung vor Nierentransplantation und zur Nachsorge nach Nierentransplantation und

Nierenlebendspende: https://www.d-t-g-online.de/images/Downloads/Manual_Nierentransplantation_10-2018.pdf (letzter Abruf 20.03.23)

aktualisiert am 20.03.2023