Darmkrebs, Kolonkarzinom

Dickdarmtumore bleiben lange symptomlos

Von einem Darmkrebs ist für gewöhnlich dann die Rede, wenn der Dickdarm oder der Mastdarm von einer Krebserkrankung betroffen ist (Kolonkarzinom beziehungsweise Rektumkarzinom). Krebs im Dünndarm kommt nur sehr selten vor.

Der Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom) ist einer der häufigsten Tumoren des Menschen. Um einen Dickdarmkrebs handelt es sich in circa zwei Drittel der Fälle von Darmkrebs. Eine Operation ist in der Regel angezeigt, um den Darmkrebs zu entfernen.

Ursachen

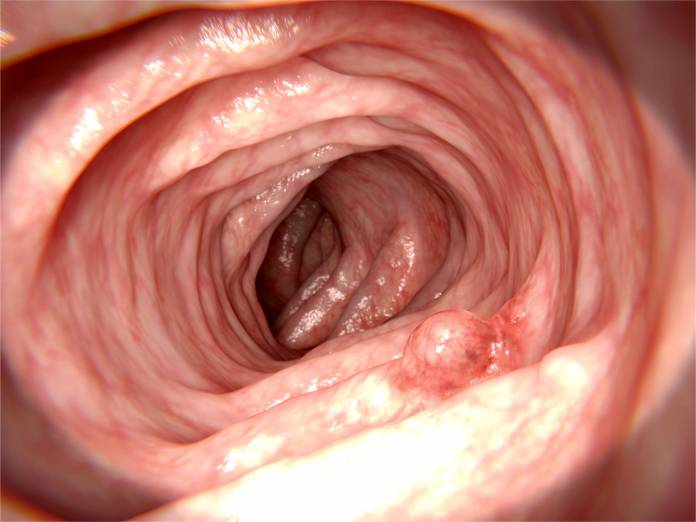

Zu einem großen Teil der Fälle entwickelt sich das Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) aus einem gutartigen Tumor im Darm (Darmpolyp, Adenom). Je größer das Adenom ist, desto wahrscheinlicher ist die Entwicklung von Krebs: Bei einer Größe von weniger als einem Zentimeter beträgt die Wahrscheinlichkeit ungefähr 1 Prozent, bei mehr als zwei Zentimetern Größe beträgt das Risiko zu entarten beinahe 50 Prozent. Häufig wird aber keine definitive Ursache für die Darmkrebsentstehung gefunden. Faktoren, die das Risiko für einen Darmkrebsbefall erhöhen, sind unter anderem Übergewicht und ungünstige Ernährungsgewohnheiten (zu wenig Ballaststoffe und zu viel tierisches Fett), Rauchen und Alkohol sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn). Des Weiteren können genetische Faktoren eine Rolle spielen.

Symptome

Oftmals werden Dickdarmtumore erst spät bemerkt. Es kann zu Verstopfung, Durchfall oder Blähungen kommen, die nicht selten auch im Wechsel auftreten. Bauchschmerzen sind möglich. Es können sich Blutauflagerungen am Stuhl befinden. In einem späteren Stadium kann sich durch den Tumor ein Darmverschluss (Ileus) ergeben, der schnell lebensbedrohlich werden kann. Die Krebsgeschwulst kann in umliegende Organe und Strukturen einwachsen und diese schädigen. Es kann zu einem Darmdurchbruch (Perforation) kommen, bei dem sich eine lebensbedrohliche Bauchfellentzündung (Peritonitis) entwickeln kann. Auch Blutungen können mitunter lebensgefährlich sein.

Wie bei allen bösartigen Tumoren können sich auch beim Dickdarmkrebs Tochtergeschwülste (Metastasen) in andere Körperbereiche absiedeln und auch dort schwerwiegende Probleme bereiten.

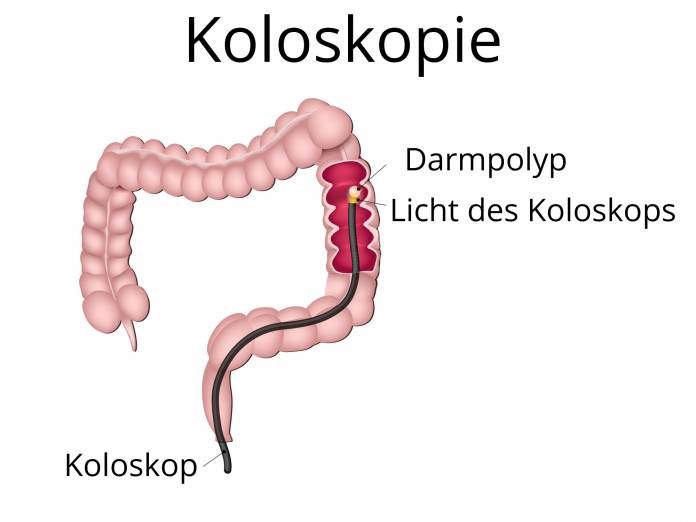

Diagnose

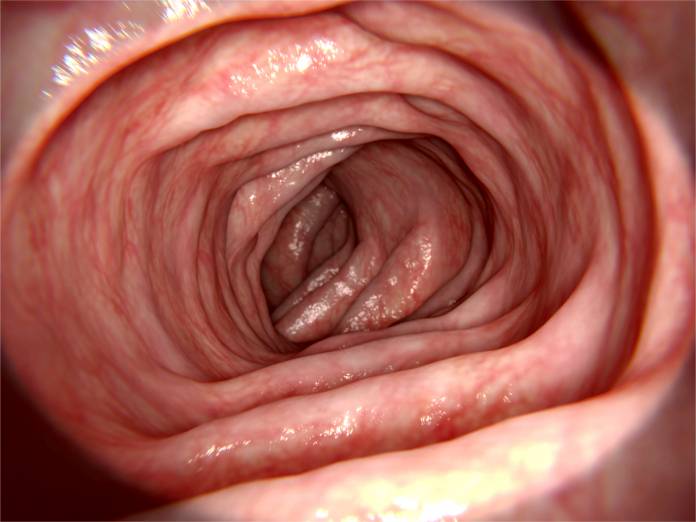

Neben der Anamnese (Befragung des Patienten) wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Unter anderem wird der Bauch abgetastet und eine Fingeruntersuchung des Afters vorgenommen. Es wird ein Test auf Blut im Stuhl durchgeführt (Haemoccult-Test). Ebenso ist eine Blutentnahme mit anschließender Untersuchung sinnvoll. Bei einer Darmspiegelung kann der Tumor oft gesehen werden. Mit bildgebenden Verfahren wie beispielsweise Röntgen (eventuell mit Kontrastmittel) oder Computertomographie (CT) lässt sich die Ausdehnung des Tumors darstellen. Eine sichere Diagnose lässt sich nur durch eine Probeentnahme (Biopsie), zum Beispiel bei der Spiegelung, mit nachfolgender feingeweblicher Untersuchung (Histologie) stellen.

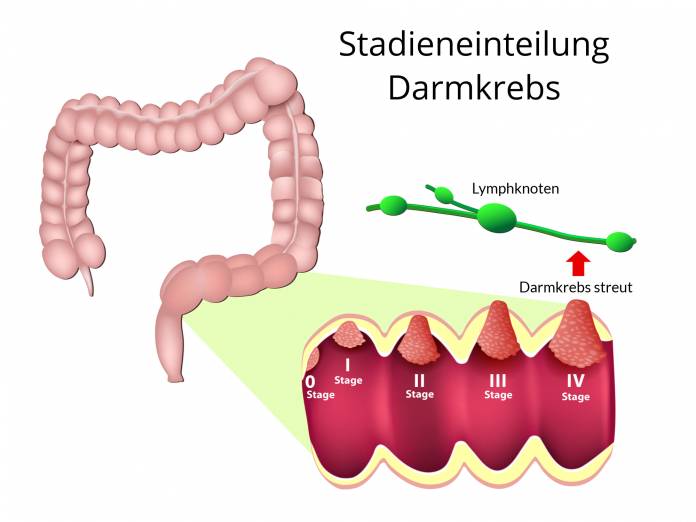

Stadieneinteilung Darmkrebs

Wenn alle Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, dann werden die Daten zusammengefasst und die Erkrankung in Stadien eingeordnet. Vom Krankheitsstadium ist es abhängig, wie die Heilungsaussichten sind und welche Behandlung durchgeführt wird.

Stadium 0 (Tis, N0, M0)

Stadium 0 ist die früheste Form von Darmkrebs. Es sind nur die obersten Schichten der Darmschleimhaut betroffen (Tis). Es ist sehr selten, dass der Tumor in dieser frühen Phase entdeckt wird. Wird der Darmkrebs in so einer frühen Phase entdeckt, dann sind die Heilungschancen günstig. Der Tumor kann meistens endoskopisch (über eine Darmspiegelung) entfernt werden und es muss nicht operiert werden. Es sind weder Lymphknoten (N0) noch Organe von Metastasen betroffen (M0).

Stadium I (T1-2, N0, M0)

Im Stadium I können Darmschleimhaut (T1) und Darmmuskulatur (T2) betroffen sein. Lymphknoten (N0) und Organe (M0) sind nicht befallen. Die Heilungschancen sind gut und die meisten Patienten können in diesem Stadium geheilt werden. Nach 5 Jahren leben 90 von 100 Patienten (Durchschnittswert). Wenn der Tumor fachgerecht und vollständig entfernt wird, dann besteht nur ein sehr geringes Risiko, dass er streut. In diesem Stadium verursacht der Darmkrebs keine auffallenden Probleme und wird oft nur im Rahmen einer Darmkrebsfrüherkennung festgestellt.

Stadium II (T3-4, N0, M0)

Auch im Stadium II sind die Heilungschancen verhältnismäßig gut. 70 bis 85 von 100 Patienten leben nach 5 Jahren noch und gelten als geheilt. Der Tumor ist in alle Schichten der Darmwand eingewachsen (T3) oder findet sich zusätzlich in benachbarten Organen (T4). Lymphknoten (N0) und andere Organe (M0) sind nicht mit Metastasen befallen. Beim Dickdarmkrebs wird im Stadium II in der Regel nur operiert. Wird die Operation fachgerecht durchgeführt und kann der Tumor vollständig entfernt werden, bestehen gute Aussichten auf eine Heilung.

Stadium III (T1-4, N1-2, M0)

Im dritten Stadium hat sich die Erkrankung bereits auf die Lymphknoten (N1-2) in der Umgebung ausgebreitet. Somit ist es schwieriger, durch eine Operation alle Tumorzellen zu entfernen. Wenn solche Lymphknotenmetastasen vorhanden sind, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich Metastasen in anderen Organen bilden. Trotzdem kann ein großer Teil der Patienten geheilt werden. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 50-8 bis 80 Prozent. Zusätzlich zur Operation wird in diesem Stadium eine Chemotherapie empfohlen und durchgeführt.

Stadium IV (T1-4, N0-2, M1)

Von Stadium IV wird immer dann gesprochen, wenn der Tumor gestreut hat und Metastasen in anderen Organen zu finden sind (M1). Im Stadium IV ist der Darmkrebs sehr fortgeschritten. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 8% und ist damit sehr niedrig. Aber auch in diesem Stadium werden immer neue Fortschritte erzielt. Zum Beispiel können Lebermetastasen inzwischen besser behandelt werden als früher.

Die Angaben zur Prognose und 5-Jahres-Überlebensrate sind reine Durchschnittswerte und dienen nur der Orientierung. Auch gibt es andere Faktoren, die auf Heilungschancen eine Wirkung haben. Patienten sollten hier das Gespräch mit erfahrenen Ärzten suchen.

Differenzialdiagnose

Einige andere Darmerkrankungen müssen beim Vorliegen verdächtiger Beschwerden vom Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) abgegrenzt werden. Dazu gehören unter anderem Darmpolypen (gutartige Tumoren), die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sowie das sogenannte Reizdarmsyndrom.

Therapie

Konservative Therapie

Ohne Operation (konservativ) lässt sich ein Dickdarmkrebs nicht heilen. Bisweilen kann eine Chemotherapie als zusätzliche (adjuvante) Behandlungsmethode beim Dickdarmkrebs sinnvoll sein. Beim Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) wird in aller Regel keine Bestrahlungdurchgeführt, im Gegensatz zum Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs).

Operation

Nur bei einer kompletten Entfernung der Krebsgeschwulst ist eine Heilung möglich. Daher sollte mit einer Operation nicht zu lange gewartet werden, falls keine Gründe gegen einen Eingriff sprechen.

Die operative Entfernung des Kolonkarzinoms (Kolonresektion) erfolgt in Vollnarkose.

Neben der herkömmlichen Tumoroperation mittels Bauchschnitt (Laparotomie) kann bei einigen Patienten eine Bauchspiegelung (Laparoskopie) durchgeführt werden, um den Tumor herauszuholen. Dabei wird über einen kleinen Einschnitt am Bauchnabel ein optisches Gerät (Laparoskop) mit einer kleinen Videokamera eingeschoben. Um das Bauchgewölbe aufzuspannen und die Sicht zu verbessern, wird CO2-Gas eingeblasen. Benötigte Instrumente werden über weitere Einschnitte in den Bauchraum eingeführt. Auf einem Monitor sieht der Operateur in Echtzeit das Operationsgebiet und kann die notwendigen Maßnahmen durchführen.

Der befallene Darmabschnitt wird herausgetrennt und entfernt. Dabei muss ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden, sodass möglichst keine Tumoranteile mehr im Körper verbleiben. Ebenso werden, wenn es sich um einen bösartigen Befund handelt, die Lymphknoten entfernt, in die die Lymphflüssigkeit aus dem Tumorgebiet abgeleitet wird. Die Darmenden werden miteinander vernäht. Bisweilen ist nach der Darmoperation die Anlage eines künstlichen Darmausgangs (Anus praeter) erforderlich, der nach ungefähr drei Monaten wieder zurückverlegt werden kann.

Mögliche Erweiterungen der Operation

Verschiedene Gegebenheiten oder Komplikationen können es notwendig machen, das Vorgehen zu ändern, beispielsweise Nachbarorgane mit zu entfernen, in die der Tumor bereits eingewachsen ist, oder bei schwierigen Bedingungen eine Bauchspiegelung in eine offene Operation abzuändern.

Komplikationen

Durch die Operation kann es zu Verletzungen von in der Nähe der Operation liegenden Organen mit unter Umständen gefährlichen Auswirkungen kommen. Wenn die genähten Wunden zwischen den Darmabschnitten sich zusammenziehen, kann es zu Transportstörungen des Darmes bis hin zu Darmverschlüssen kommen. Diese können auch durch Verwachsungen und andere Gegebenheiten entstehen. Bei Undichtigkeit der Darmwand (Darmperforation) oder bei Keimeinwirkung kann es zu einer lebensbedrohlichen Bauchfellentzündung kommen. Des Weiteren können Blutungen, Nachblutungen, Wundheilungsstörungen und überschießende Narbenbildung (Keloid) entstehen. Hieraus resultieren eventuell funktionelle oder ästhetische Problematiken sowie selten auch Narbenbrüche (Hernien). Nervenverletzungen können ein Taubheitsgefühl bedingen. Auch Allergien können ausgelöst werden. Später können Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang auftreten.

Hinweis: Dieser Abschnitt kann nur einen kurzen Abriss über die gängigsten Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gespräch mit dem Arzt kann hierdurch nicht ersetzt werden.

Prognose

Meist kann durch eine Operation der Tumor komplett entfernt werden. Die Prognose ist jedoch abhängig von der Ausdehnung des Tumors, vom eventuellen Vorhandensein von Tochtergeschwülsten (Metastasen) sowie von einer möglichst frühzeitigen Feststellung. Daher sind Vorsorgeuntersuchungen ab einem bestimmten Lebensalter sehr sinnvoll. Die Prognose gilt im Verhältnis zu vielen anderen bösartigen Tumoren beim Kolonkarzinom als günstig. Zu den Voraussetzungen gehört, dass der Tumor in einem niedrigen Stadium entdeckt und behandelt wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Wiederauftreten an gleicher Stelle kommt (Rezidiv) oder dass bereits Tochtergeschwülste vorliegen, die eventuell noch nicht erkannt wurden.

Hinweise

Vor der Operation

Gegebenenfalls müssen blutgerinnungshemmende Arzneimittel vor der Operation in Absprache mit dem Arzt weggelassen werden. Dies kann beispielsweise Marcumar® oder Aspirin® betreffen.

Vor der Operation muss der Darm gereinigt werden, entweder durch einen Einlauf (Darmspülung) oder durch das mehrtägige Trinken einer Spülflüssigkeit und Einnahme von abführenden Medikamenten. Dies kann bei Frauen einen Einfluss auf die Wirkung der Anti-Baby-Pille haben.

Nach der Operation

Die Kost muss nach der Darmoperation langsam wieder aufgebaut werden (Kostaufbau nach Operation). Die Ernährung sollte auch in den folgenden Wochen und Monaten schonend erfolgen. Die Darmaktivität beginnt normalerweise wieder von alleine.

Körperlich ist nur in den ersten Wochen eine besondere Schonung einzuhalten.

Bei Auffälligkeiten, die auf Komplikationen hindeuten könnten, sollte umgehend der Arzt beziehungsweise die Klinik informiert werden.

aktualisiert am 13.03.2024